BIFFF 2021 : chroniques rapides de derrière l'écran

Sommaire

10 - Film de clôture : Riders Of Justice d’Anders Thomas Jensen (Dan, 2020)

C’est l’automne dans la banlieue de Copenhague. La voiture familiale refusant de démarrer, Mathilde et sa maman se voient contraintes de prendre le train à une heure de pointe. Une fois à bord d’une voiture bien encombrée, un dénommé Otto, statisticien tourmenté et diminué des suites d’un accident de la route, et qui vient de se faire licencier, cède sa place à Emma (la mère) avant que ne survienne un tragique accident ferroviaire qui fauche toute la ligne de sièges où elle venait de s’asseoir.

Alors en mission en Afghanistan, Markus (Mads Mikkelsen, grandiose, comme d’habitude), militaire taciturne rompu à tous les types de combats et de maniements d’armes, rentre dare-dare pour s’occuper de sa fille avec laquelle il entretient des rapports « compliqués ».

Il fait alors la connaissance d’Otto et de ses « semblables » - en gros, quatre "nerds" quarantenaires, socialement problématiques, mais férus d’algorithmes et de statistiques, et qui lui exposent l'hypothèse selon laquelle l’accident de sa femme serait de fait un attentat perpétré par une milice armée, mêlée à un procès en cours.

Après quelques hésitations, cette team profondément dysfonctionnelle – quatre « têtes pensantes », et un paquet de muscles (Otto) chapeauté contre son gré par le seul personnage sensé de la bande (Mathilde) – emménage l’immense grange familiale et passe bientôt à l’action.

Et les morts violentes de s’enchainer bientôt à une cadence effrénée sans qu’on sache vraiment qui finalement a fait quoi et pourquoi ?

Si on avait connu Anders Thomas Jensen certes plus déjanté (Adam's Apples, Men and Chicken…), Riders Of Justice est sans conteste son film le plus réussi ! Une sorte de satire coup de poing (dans la gueule !) de ces dizaines de films où les personnages semblent avoir partie lié à d’obscurs destins dont il s’agit de décrypter au plus vite les signes (ici au travers de complexes algorithmes et de leur interprétation ).

Une comédie trash jubilatoire où une bande de grosses têtes totalement inadaptés à la vie quotidienne en société (et leur lot de T.O.C. et de névroses qui vont avec), s’associent à une implacable machine de guerre qui tombe sans crier gare sur le râble de vilains zozos fachos que personne n’ira regretter, et qui pour une fois n'auront peut-être rien fait !

Un film où les ados ont plus de sens civique et de mesure que leurs très immatures et parfois dangereux ainés, qui se termine comme un authentique conte (moral) de Noël, avec neige au dehors, distribution de cadeaux, feu qui crépite dans l’âtre, et même un échantillon de ces moches pulls qu’on ne porte heureusement qu’en cette occasion...

(YH)

À l'année prochaine !

9 - Hail Satan de Penny Lane (USA, 2019)

Hail Satan, un documentaire sur une église de Satan et le satanisme avec ses personnages sombres et maléfiques s’adonnant à de lugubres cérémonies sacrificielles à la gloire du grand cornu au sein d’antiques cryptes de cimetières abandonnés ? Vous n’y êtes pas vraiment…

Fondé en 2012, The Satanic Temple (ou l’Église du Temple satanique) est né aux U.S.A. avant de connaître de rapides et multiples développements et extensions aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe et un peu partout dans le monde.

Le documentaire suit les pas de son porte-parole, Lucien Greaves, et de quelques-unes de ses figures emblématiques liées au Temple (Jex Blackmore, Malcom Jarry, Jason Rapert…) dont certaines font le choix de demeurer – face caméra – dans l’ombre, dans l’aménagement et l’installation du quartier général de The Satanic Temple (logiquement) à Salem dans le Massachusetts, puis dans le quotidien d’une action concrète visant à l’installation d’une statue de Baphomet en métal, en face d’une stèle sur laquelle figurent les Dix commandements, et installée dans un espace public jouxtant le Capitole de Little Rock, capitale de l’État de l’Arkansas.

Reconnue à présent comme Église officielle, The Satanic Temple et ses fidèles sont présentés comme une bande de joyeux drilles prônant la non-violence et se réclamant d'une forme avancée d’humanisme progressiste, un condensé de minorités sexuelles, philosophiques et musicales, plus bigarrées et bon enfant dans l’esprit, que les disciples de quelconques pratiques que la société réprouve. Et même si les premières dissensions et exclusions se sont fait jour au sein du Temple (la branche de Détroit dirigée par Jex Blackmore).

Car selon ses fondateurs, le Temple est là avant tout pour défendre la liberté de parole, pointer tous les fondamentalismes religieux d’obédience chrétienne qui ont – contrairement à ce que dit clairement la Constitution – accaparé l’espace public, investi le champ politique, orienté le vote de lois liberticides (anti-avortement…) et mené de tous temps de véritables offensives contre toutes personnes ou groupes suspectés de « déviance » religieuse.

Reste que Hail Satan n’est pas exempt d’une certaine complaisance vis-à-vis du Temple et s’attarde bien peu sur l'origine des textes fondateurs, la philosophie et les préceptes véhiculés par ses adeptes. (YH)

8 – Bring Me Home de Kim Seung-woo (Corée, 2019)

Voilà six ans que leur fils a disparu. Mais Jung-yeon (Lee Young-ae, aussi formidable que dans son rôle de justicière impassible de Lady Vengeance) et son mari ne perdent pas espoir et continuent de remuer ciel et terre pour le retrouver avec l’aide de leur association de bénévoles. Jusqu’au jour où l’époux, victime d’un sinistre canular téléphonique, se tue dans un accident de voiture.

Jung-yeon est au bord de l’effondrement quand elle reçoit un appel anonyme qui lui conseille d’aller faire un tour du côté d’une pêcherie de la côte qui exploiterait deux jeunes garçons comme des esclaves, et dont l’un présenterait d'évidents traits de ressemblance avec son fils. Un véritable nid de chienlit humaine (pédophile sadique, matrone agressive, contrebandiers, laissés pour compte divers…) qui s’adonne à tous les trafics illicites, et placé sous la coupe d’un responsable de police locale beau-parleur, qui n’aime pas trop qu’on vienne fouiller par chez lui

Sans aucune aide ni plan de rechange, n’écoutant que son courage de frêle mère obstinée qui n’a absolument plus rien à perdre, Jung-yeon fonce tout droit dans ce qui ressemble bien à une souricière, seule face à toute une communauté sans états d'âme…

Pour un premier film, Kim Seung-woo signe un coup de maître, dans cette catégorie où le cinéma sud-coréen a l’habitude de briller : le thriller psychologique (ou psycho ?). Lancinant ou frontal, mais toujours superbe dans sa photographie !

On retient le regard apparemment éteint ou plutôt insondable d’une mère qui encaisse comme un lutteur sur le ring, qui plie mais ne rompt jamais, que rien ni personne ne fera dévier de son chemin, ni perdre espoir (l’étonnante scène finale).

Bring Me Home (BIFFF2021)

Une belle maîtrise pour une première œuvre qui suggère, plus qu’elle ne montre, les violences sous toutes leurs formes – physiques, psychologiques, sexuelles – faites aux enfants, et réserve celles-ci au funeste sort des « vilains ».

Un film qui tire un portrait au vitriol d’une société patriarcale coréenne tout entière (police, économie, classes sociales entre elles) basée sur l’exploitation des innocents. (YH)

7 - Shadows de Glenn Chan (Hong Kong, 2020)

Ching est psychiatre ; elle travaille dans un cabinet privé mais apporte également son aide comme médecin légiste auprès de la police, analysant les personnalités des coupables. Elle a un don spécial : elle peut entrer dans le subconscient de ses patients. Pendant qu’elle investigue une tentative de suicide d’un travailleur social qui a tué toute sa famille alors qu’il n’aurait jamais fait de mal à une mouche, elle commence à soupçonner un autre psychiatre qui a une forte influence sur les personnes qu’il tente de soigner. En même temps, ses propres traumas rejaillissent et troublent sa vie quotidienne. Où est le bien, où est le mal ? La distance entre les deux est très ténue.

À l’origine réalisateur de séries TV, Glenn Chan propose ici un premier long métrage, un thriller psychologique très retors et aux multiples rebondissements. La mise en scène est très travaillée et les images sont particulièrement stylisées, créant des univers très différents selon qu’on est dans la vie réelle ou dans le subconscient des personnes. L’actrice principale, Stephy Tang, brille dans un rôle qui demande beaucoup de subtilité et qui dérive très souvent vers le côté sombre du personnage et son passé douloureux.

Est-ce que j’ai aimé ce film ? Non, mais je ne suis pas sensible à ce genre de thriller – une erreur de casting de ma part, donc. Il est certain que Shadows a d’indéniables qualités et une grande originalité, et cela fait plaisir de voir un film de ce type venant de Hong Kong. (ASDS)

6 - Voice of Silence de Hong Eui-jeong (Corée, 2020)

Tai-in, un jeune homme qui ne parle pas, et son comparse plus âgé Chan-bok, profondément religieux, sont vendeurs d’œufs sur le marché d’une petite ville de campagne. Mais ils sont aussi les hommes de main pour une organisation criminelle et préparent les victimes de celle-ci aux séances de torture puis les enterrent dans la nature une fois qu’ils ont été tués. Un jour, leur patron leur ordonne de s’occuper pendant 24 heures d’une petite fille de onze ans, Cho-hee, qui a été kidnappée. C’est à Tai-in qu’incombe la tâche d’héberger la fillette. Il l’emmène dans sa cabane faite de bric et de broc, perdue dans la campagne, et où vit aussi sa petite sœur. Mais la rançon se fait attendre et tout ne se passe pas comme prévu.

Comédie noire, ce film commence comme une histoire de gangsters mais devient peu à peu le récit très tendre d’une amitié entre l’homme muet et la petite fille kidnappée, qui, à son tour, s’occupe de la petite sœur de Tai-in. Il y a du sang qui gicle mais aussi beaucoup de tendresse et d’impuissance.

Le scénario écrit par Hong Eui-jeong avait été sélectionné à la Biennale de Venise en 2016/17 et avait terminé sur une shortlist du Screenwriters Lab du Sundance Festival. Il a été mis en images pendant l’été 2019. Et quelles images ! Les couleurs brillent de tous feux, le vert des rizières, le jaune de la camionnette de livraison des œufs, le rouge du sang, le rose des néons… La chaleur est perceptible à tout moment, les personnages transpirant à grosses gouttes ou se rafraîchissant près d’un ventilateur. Il y a cette torpeur de l’été, mais aussi la vivacité des couleurs de la campagne coréenne. Et beaucoup d’humour noir.

Un premier long métrage très réussi pour cette jeune réalisatrice coréenne et mon coup de cœur parmi les (trois) films que j’ai vus au BIFFF cette année. (ASDS)

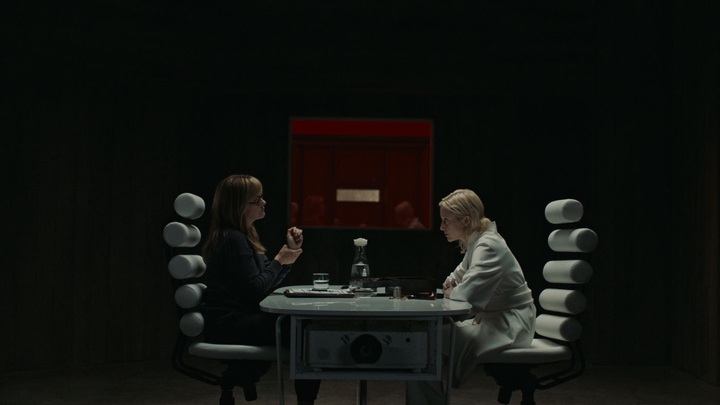

5 - Possessor de Brandon Cronenberg (Can, UK, USA, 2020)

Aux alentours de 2008, la dénommée Tasya (campée par l’intrigante Andrea Riseborough) travaille en secret comme tueuse pour une société de haute technologie qui a mis au point une technique d’implant neuronal permettant à un·e infiltré·e de se glisser dans la conscience d’un·e inconnu·e, d’en prendre le contrôle et de lui faire commettre un/des meurtre(s) parfait(s). Une fois le forfait accompli, l’hôte se suicide et la conscience du visiteur regagne, ni vu, ni su, ni connu son corps d’origine.

Mais un jour, un grain de sable se glisse dans cette machinerie trop parfaite, quand l’hôte refuse de se supprimer après-coup, et Tasya se retrouve confinée dans le corps d’un autre, lui-même en fuite. Une cohabitation qui ne tarde pas à brouiller ses propres repères sensoriels et mentaux…

On connaissait le fiston du grand David Cronenberg par un premier film (Antiviral, en 2012), maîtrisé mais glacial. Il faudrait être d’une mauvaise foi crasse pour ne pas faire le compte des emprunts conscients ou inconscients (?) à la riche filmographie du père (eXistenZ, Scanners, Vidéodrome…), depuis « retiré du genre » et passé à autre chose.

Mais on doit lui reconnaitre un sens esthétique redoutable où la technologie tient (comme chez papa) davantage de l’artefact, et où tout se joue au niveau des fluides corporels et matières organiques, avec les questionnements éthiques qui en découlent. Le gore est ici de l’ordre du sens pictural et de la confrontation psychologique, avec un certain acharnement caractérisé dans les scènes de meurtres, mais toujours au service d’un scénario bien ficelé, d’acteurs bien dirigés et d’une virtuosité canalisée.

Chez les Cronenberg, je demande aussi le fils ! (YH)

4 - Diva de Jo Seul-ye (Corée, 2020)

Lee-young et Su-jin sont amies depuis l’enfance et appartiennent à une équipe de plongée artistique. La première rafle toutes les médailles et devrait être qualifiée pour les Jeux Olympiques ; la seconde est l’éternelle seconde et va être renvoyée de l’équipe. Lee-young défend sa cause auprès de l’entraîneur et propose qu’elles fassent des plongeons synchronisés – elles se connaissent si bien !

Peu après, elles ont un accident et la voiture dans laquelle elles se trouvaient franchit la barrière de sécurité et coule au fond de la mer. Seule Lee-young arrive à se libérer – Su-jin a disparu – mais elle ne se souvient pas de grand-chose. Elle se remet à l’entraînement, montrant beaucoup de volonté et de force mentale, mais son inconscient la hante. Elle entend des voix et elle a des visions cauchemardesques, des plongeons ratés, de ceux où elle s’aplatit sur l’eau sans grâce, ou même où elle s’écrase sur le fond d’une piscine qui s’est mystérieusement vidée. Et puis il y a cette coupure sur son front qui ne guérit pas.

Premier film de Jo Seul-ye, Diva explore la rivalité entre deux athlètes très compétitives, mais aussi amies. Le titre, suggéré par Park Chan-wook qui a relu une première version du scénario, renvoie vers deux significations principales, « déesse » en italien mais aussi « démon » en arabe. Et ces deux opposés se retrouvent à tout moment, aucune des héroïnes n’étant aussi pure qu’on pourrait le penser. Est-ce que Su-jin, morte de jalousie, a vraiment tout fait pour prendre la première place ? Est-ce que, au contraire, Lee-young a manigancé pour l’en empêcher ? Qu’est-ce qui s’est passé dans la voiture, avant l’accident ? Autant de questions qui trouveront des réponses au cours du film.

Si ce thriller psychologique n’invente rien de nouveau, il est cependant bien rythmé, sans moment creux, et développe une histoire complexe qui tient la route. Les néons blancs des piscines donnent une certaine froideur aux images tout en leur donnant une ambiance particulière. Beaucoup de scènes sont tournées de nuit et à l’intérieur, sauf quelques retours dans le passé qui ont une teinte plus chaude. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de plans tournés sous l’eau, amenant un certain flottement et beaucoup de poésie. La chronologie n’est pas entièrement linéaire et parfois il est un peu compliqué de comprendre qui est qui, mais sans doute qu’une attention un peu plus poussée au début du film peut résoudre ce problème (j’avoue que j’ai mis un certain temps à départager les deux plongeuses). À voir si vous aimez le milieu du sport, les piscines, ou tout simplement les films coréens ! (ASDS)

3 - The Closet de Kim Kwang-bin (Corée, 2020)

Ravagé par la mort accidentelle de sa femme, Sang-won, un architecte renommé, décide d’emménager dans une grande bâtisse isolée dans la campagne afin de s’occuper de sa petite fille de 11 ans, Yi-Na. Mais s’improviser père n’a rien d’une sinécure pour ce bourreau de travail, qui voit le comportement de sa petite fille évoluer rapidement et montrer de jour en jour davantage d’agressivité… jusqu’au jour où elle se volatilise littéralement dans la nature. Esseulé, Sang-won devient peu à peu, aux yeux de la police et des médias qu’il a abondamment sollicités, un suspect idéal. Se présente alors à sa porte un homme qui prétend que la disparition de sa fille est liée à la penderie de la chambre de Yi-Na, et que de pareils phénomènes, changements complets de personnalité et de disparition, se sont déjà produits auparavant et risquent de se produire encore.

Commence alors une course contre la montre pour retrouver un petit être devenu prisonnier d’une contrée maléfique, affleurant notre monde par le biais de quelques lieux de passage banals (armoires, penderies, placards…), et peuplée de créatures démoniaques qui prennent possession de jeunes créatures innocentes par simple regard…

En première vision, The Closet semble l’œuvre d’un cinéaste futé, Kim Kwang-bin, qui joue avec malice avec ses emprunts aux classiques du film de possession (The Exorcist, Poltergeist, Le Village des damnés, ou plus récemment la franchise Insidious) et s'inscrit également dans la tradition du film de fantôme (juvénile) à la Ring.

Un film relativement bien maîtrisé, esthétiquement plaisant mais qui ne surprend jamais vraiment. Il taquine les traumas des enfants subissant indifférence et violence parentale (Sang-won en prend pour son grade !) mais sans aller plus loin (un poil de rédemption quand même), et demeure – au sens du spectaculaire et effets spéciaux – en deçà de ce que le cinéma sud-coréen nous offre d’habitude.

On gardera néanmoins cette bonne idée d’exorciste « adulescent », vénal et super geek, aussi casse-pieds et affamé qu’involontairement drôle et maladroit, et cette fin faussement apaisée. (YH)

2 - Aporia de Rec Revan ( Azerbaïdjan, 2019)

D’après le dossier de presse, Aporia est le premier film azéri programmé au BIFFF.

Un groupe de villageois, qui ont été visiblement maltraités, est conduit en camions vers des hauts plateaux désertés, par une sorte de milice surarmée qui rivalise de cruauté. On ignore pourquoi ils ont été emmenés là, mais on perçoit « qu’ils ont servi de sujets d’étranges expériences ». Et, sitôt relâchés en pleine nature, les ex-captifs sont tirés comme des pigeons.

Seuls Arvin et Ejla échappent aux balles mais échouent dans une fosse naturelle dont il est presque impossible de s’échapper. Là, alors que le temps est compté, que l’orage gronde, et que d’étranges créatures rôdent dans les alentours la nuit, entre deux patrouilles armées qui dézinguent tout sur leur passage, le couple tente par tous les moyens de sortir de son trou. Les heures passant, les premiers effets secondaires de leur passage en laboratoire commencent à produire leurs effets anthropophagiques…

Bon petit film sans complexe tourné avec des moyens dérisoires (au casque, cela s’entend !), Aporia ne manque pas d’allant et tire profit de son mince scénario de base pour louvoyer successivement du survival au film d’infection, sous des airs constants de série B de massacre, avec ses méchants hirsutes plus vrais que nature. Mais c’est aussi son revers, tant il semble par moments si décousu (et incohérent) que l’on se demande parfois si l’on n’est pas passé par mégarde à un autre film en cours de visionnage… (YH)

1 - Film d'ouverture : The Shift d’Alessandro Tonda (Belgique, Italie, 2020)

Un matin comme les autres dans un lycée de Schaerbeek (Bruxelles). Des ados font leur entrée dans l’un des bâtiments comme tous les matins, dans l’insouciance et la bonne humeur.

Soudain, l’enfer se déchaine, deux jeunes garçons bloquent l’entrée de l’immeuble, sortent une arme à feu et tirent sur tout ce qui bouge, avant d’actionner leur ceinture d’explosifs !

Non loin de là, Nathalie (Clotilde Hesme) et son collègue Adamo terminent leur service d’ambulancier avant d’être appelés sur les lieux du drame. Au milieu du chaos, on leur confie le corps ensanglanté d’un jeune homme pour l’emmener à l’hôpital le plus proche.

Sauf que l’ado blessé, qui est l’un des deux auteurs de l’attentat, se réveille groggy, et atterré d’être encore en vie. Il prend les ambulanciers en otage, ne sachant trop que faire, entre retourner se planquer auprès du cerveau de l’attentat, et trouver un lieu public bien fréquenté où il pourra gagner son martyr !

Et l’ambulance de sillonner sans logique et en tous sens les artères de la capitale européenne, tandis que la police progresse rapidement dans son enquête.

ecrannoir.fr

Premier film belge (plutôt belgo-italien) à recevoir l’honneur d’ouvrir une édition du BIFFF (OK, au temps du COVID…), The Shift se passe entièrement sur une seule journée, voire moins.

Construit comme un thriller en écho direct à une actualité toujours récente (les attentats de Bruxelles), le film ne cherche jamais à expliquer ou s’appesantir sur les motivations idéologiques des terroristes, pour se concentrer sur le cas de trois individus embarqués dans une situation extrême.

On voit ici un cinéma belge décomplexé, que les réussites télévisuelles de La Trêve ou d’Ennemi public ont changé son rapport prudent au genre.

Et ça démarre fort, puis zigzague à vive allure entre les quatre points cardinaux d’une ville dont on s’amuse à pointer la liste dans une configuration cinéma presque inédite.

Point positif, des acteurs bien à leur place (le jeune djihadiste), ou pas assez souvent vus dans ce registre (Clotilde Hesme, toujours trop rare à l’écran). Là où d’autres (le papa du garçon, le flic en chef) semblent débiter un texte par trop écrit pour paraitre totalement crédibles.

Mais le film a aussi un peu de mal à cacher ses incohérences scénaristiques et – impardonnable – à gérer son sens du rythme…

À voir néanmoins. (YH)

Textes : Yannick Hustache et Anne-Sophie De Sutter

Visuel : 35Th BIFFF - Day 10 / Michel van Reysen (CC BY-NC-ND 2.0)

Cet article fait partie du dossier Sorties ciné et festivals.

Dans le même dossier :