Biennale de la photo (Marchin): rêve habité.

L’appareil photo n’est pas considéré, ici, comme simplement cet objet fonctionnel qui permet de saisir des vues, les transformer en images du réel. Il est une prothèse qui ne prend son sens que d’être connecté au corps et esprit qui le manipule. Et du coup, il bat - il fonctionne - avec la temporalité de cet organisme attentif au monde qui l’environne, qui vit dans et avec son milieu. Faire de la photo, c’est être attentif, curieux, c’est mémoriser des formes, des images, des silhouettes, des ombres, des messages codés, de manière organisée, volontaire, comme on mène une quête permanente, ou de façon automatique – écriture de soi surréaliste –, par simple immersion dans les atmosphères traversées dont des instants déclencheurs impressionnent des zones sensibles de la mémoire, de la chair, et s’y impriment de façon singulière. Tout cela, comme mode d’être, avant même d’appuyer sur le bouton, sans forcément avoir toujours le boîtier entre les mains. La photo, à un moment ou l’autre, s’effectue à partir des intervalles et des convergences entre toutes ces choses qui forment une matière instable où des tableaux sont en gestation et qui, soudain, vont traverser différents procédés techniques pour apparaître, projeté de l’intérieur de l’être vers l’extérieur. L’ensemble se nourrit de rencontres, d’accidents, d’incidents, de divers éléments révélateurs.

C’est le départ de la biennale de photographie « Rêver au cabinet ». Une antichambre tapissée d’images et d’objets trouvés, collectés par plusieurs personnalités (convergences, divergences de focales). Cartes postales, dessins, gribouillis, portraits de famille, écritures intimes, références à des imaginaires iconiques quasi universaux mais ici relocalisés, « re-particularisés ». Ce cabinet de curiosité se trouve en correspondance avec d’autres points importants du parcours construit par le Centre culturel de Marchin : notamment, dans le village de Tahier, les résultats d’un atelier photo et de création de livres. Des essais sur des tables. Des photos dupliquées, pliées, assemblées, mises en page. On entre dans les pièces de la ferme, son décor, son mobilier utilitaire, ses toiles d’amateur et l’on découvre, sur les tables, les traces d’un travail individuel et collectif intense. Une dizaine d’individus, rassemblés pour cet atelier, ont travaillé, pris des photos, seuls et forcément un peu ensemble, reliés par la logique d’atelier, avec des conversations, des consignes. Et puis, il y a eu l’autre versant, comment travailler avec ce matériau photographique, comment les sélectionner, avec quels critères, pour raconter quoi, et comment les organiser en format livre, libre, qui fasse récit ? Les résultats, qui sont des ébauches, des ouvertures, témoignent de la richesse des échanges et des processus expérimentés. Ensuite il y a, au long du parcours, deux bornes où, selon des appels à participer, de nombreux photographes amateurs et professionnels donnent leur vision du rêve, ce qu’est une image de rêve, une image du rêve. Et ainsi, ce qui est présenté physiquement dans les divers lieux d’exposition se trouve replacé dans un flux continu d’images, comme sans fin. Dans lequel, chacun peut reconnaître des représentations ressemblant aux productions de ses propres tissus oniriques, comme appartenant à la même famille. Et cela contribue à ce que le visiteur, aussi promeneur – flâneur des campagnes – se trouve beaucoup plus ancré, impliqué dans l’ensemble de ce qui est exposé dans cette biennale 2017 sous la thématique « Rêver ». Il s’y reconnaît et, à la fois, s’y perd, rencontre de multiples points où ce qui est familier, devient soudain différent, voire inconciliable, ce qui ne peut qu’ouvrir de nouveaux espaces vierges, un appel à explorer, à regarder l’inconnu, retrouver un œil dépaysé.

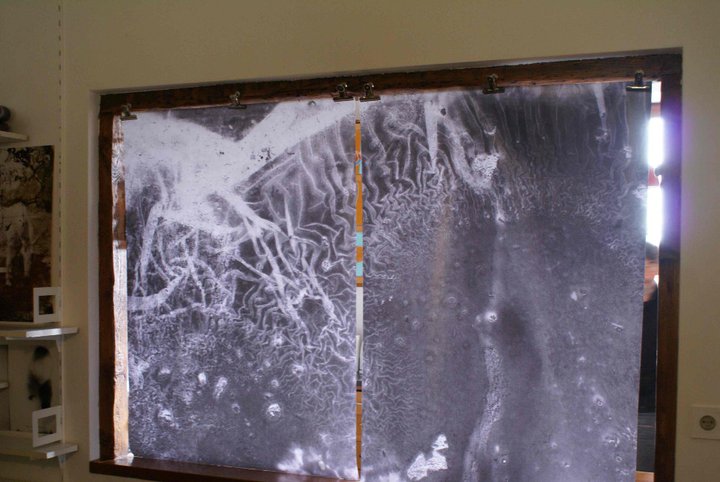

Et puis, il y a les lieux mêmes d’exposition. On connaît le principe du circuit d’art impliquant les habitants, pas de raison d’être surpris, mais il fonctionne particulièrement bien ici. Outre les salles du Centre Culturel - ancienne école dont les classes ont conservé leur caractère d’espace où, par les fenêtres, on s’échappe des cours et leçons, pour rêvasser dans le vide –, les artistes sont présentés chez l’habitant ou là où quelque chose de collectif, historiquement, reste ouvert. On pénètre dans des maisons et l’on découvre la manière dont certaines fenêtres cadrent le paysage et l’on imagine ce que cela peut engendrer comme imaginaire, à force d’imprégnation. On se faufile dans de petits débarras, ateliers ou granges, un peu sombres, où les photos apparaissent en symbiose avec la pierre brute, la poussière déposée par les ans, les outils abandonnés ou simplement au repos, le tableau électrique, l’enclume, le four à pain. Je pense aux manipulations crépusculaires de Jean-François Flamey, faisant corps avec les murs, les fenêtres, où l’on voit des figures en extase, ou en phase de disparition, des obscurités de chambres à coucher comme passées au rayon X et révélant d’étranges ramures nerveuses, des silhouettes perdues. Dans les petites chambres de la Ferme de l’Aître, suspendues à la colline, Sian Davey, délicate et juste, raconte sa relation avec sa fille trisomique. Tout en racontant la blessure initiale de découvrir son enfant « anormal », elle laisse surnager, surtout, le récit par lequel elle recommence à se rêver réellement maman de cette petite fille et, du coup, à rendre à celle-ci une identité qui a du sens, épanouie, pleine et nullement amputée. On rentre dans une église où les couleurs des vitraux, projetées fraîchement sur le sol de pierre, ressemblent aux étoffes enveloppant une des têtes photographiées par Marie Moroni. Le porche et le jubé de l’église accueillent à merveille des portraits de femmes rwandaises, fermes, attentives mais où l’on devine les traces de la secousse, dix-neuf ans après le génocide. La religiosité de l’espace, comme « déconfessionnalisée », devient espace de reconstruction. De même, dans la chapelle de Tahier, l’artiste choisie réalise des images en résonance avec la nature de l’édifice (là aussi, référence à une prière « naturalisée », n’appartenant à aucune religion précise). Les portraits d’une vieille femme parcheminée, visage nu puis caché, recueillis dans ses mains ridées, est placé sous la statue de Notre-Dame des Sept Douleurs. Ces deux portraits sont séparés par une photo de lumières végétales, ou un vol suspendu de lucioles, dans un sous-bois perdu, jalonné par les troncs blancs comme les colonnes d’un temple. De ces bougies tremblantes qui commémorent les esprits en migration. Et l’ensemble de ce que présente cette artiste trace des allers-retours entre des émotions humaines, des corporéités fragiles, et des fragments de paysages dématérialisés, par le brouillard, par l’étoilement de lueurs surnaturelles. Des sortes de rideaux rendant indistincte la séparation entre humain et non-humain. Souvent de l’ordre de l’impalpable.

Enfin il y a le paysage proprement dit, le vrai, celui de Marchin et environs. On marche dedans comme dans un décor de rêve. On y déambule avec, en tête, des images qui orientent les pensées vers des constructions fantaisistes, des envies d’agencer autrement ce que l’on voit, ce que l’on sent.

Le choc initial en revient à un tir groupé. On en passe d’abord par une fascinante remontée des ténèbres, hors du temps, de visages et nudités partielles adolescentes. Présences d’anges ambigus figés dans la nuit et que Jacqueline Roberts convoque, fait revenir, à la manière dont on parvient à susciter des revenants, grâce à d’anciens procédés photographiques du XIXème siècle, qui exige lenteur, méticulosité, recherche et ratés. Elle réalise aussi le portrait de cette stupéfiante Ménine, ultra moderne, magnétique, les yeux clos, en pleine concentration, soit qu’elle convoque son passé historique, soit qu’elle se sente aspiré par les profondeurs du tableau de Vélasquez et cherche à y résister. Voilà, d’emblée, les périodes se chevauchent, les repères se brouillent. On trouve un peu plus loin Karel Fonteyne avec cette femme assise devant une vitre posée sur ses genoux, les bras et mains suspendus en l’air et semblant s’emparer et guider un fil rouge sorti du regard, elle évoque des personnages de peinture hollandaise et semble soigner, ou réparer la transparence de la vitre. Ou ce seau, fond de poubelle où se mélangent bouts d’os et morceaux de papiers imprimés, évoquant un procédé magique, un coup de dés fantastique. Mais aussi, en noir et blanc, et en petits formats, les saisissantes actions parallèles saisies par Paul Nougé. Des actes hypnotiques toujours proches de l’écrit et du décryptage, du découpage et collage, de l’habillage et déshabillage, de tout ce par quoi l’homme cherche à démasquer le sens caché des choses, à semer les assignations identitaires. Voilà l’imagination lancée. Les étendues vallonnées, leurs haies, leurs bosquets, le jeu d’ombres et éclairages des nuages, résonnent et donnent de l’ampleur à cette impulsion. Les visiteurs nombreux suivent les mêmes chemins, se groupent, se croisent, se dissocient au gré de ce qui va retenir l’attention, inviter à méditer plus longtemps, à scruter plus longtemps la magie d’un procédé. Ces groupes humains vont de station en station, s’arrêtent aux mêmes maisons. Ils ont un côté « somnambules battant la campagne ». Dans une étable, Baudoin Lotin donne des clés pour traverser les horizons, passer d’un coin de la planète à l’autre. Ses anguilles serrées l’une contre l’autre qui forment autre chose qu’un groupe d’anguilles. Un point de passage. Ses femmes en sari et voilées, accroupies dans un champ presque d’écume, occupées à une récolte minutieuse. La jeunesse japonaise sous les arbres en fleurs. Un escalier carrelé, étrange, biscornu, cherchant à bifurquer hors de sa cage. L’arrêt à la cidrerie Divan accentue le sentiment d’immersion dans un terroir spécifique, avec sa multitude de choses qui y rêvent, entre plantes, animaux, humains, minéraux, fruits pressés transformé en jus. C’est dans la vallée, entre bois, pâtures et terrain vague – la biodiversité y est certainement riche -une maison traditionnelle avec un vieux poirier sur sa façade et des baraquements en bois. Dans l’un d’eux, un vieux pressoir qui permet de transformer une tonne de pommes en cidre (plus ou moins 500 bouteilles par an), un bar, une petite scène, tout bien pensé pour des fêtes champêtres. On y voit les photos de Didier Bizet qui y croise des manières différentes de cloisonner ce que montre une société. D’une part son expérience en Corée du Nord où, strictement, ne peut être vu que ce que le régime veut montrer et, d’autre part, celle d’un visiteur coréen à Paris qui va se trouver coincé dans les clichés touristiques, autres formes des limbes dirigistes. Que ce soit dans cette série – où le personnage flotte dans des réalités détournées, dissimulées et finalement, peu identifiables – ou celle affichée à l’extérieur, consacrée à la Russie, l’artiste sonde une mélancolie dont certains arômes caractérisent le cidre à déguster sur place.

L’ensemble de la scénographie déambulatoire donne beaucoup d’importance au hors-cadre, non pas dans les photos, mais dans l’expérience des regardeurs. Rester attentif à ce qui, autour de l’image, influe sur sa perception, voire joue ou fait ricochet avec son contenu. C’est particulièrement le cas avec la présentation des travaux du collectif LaKabane qui envahit le jardin de Mr. Et Mme Bodson. Des îlots sensitifs sont créés, des zones qui favorisent des humeurs particulières selon leur esthétique, leur matériau, le type de nature qui s’y épanouit. Un sentier courbe à travers un talus non fauchés, une marre de graminées et fleurs sauvages. Un vaste tapis de paille avec mobilier de jardin récupérant des bobines industrielles de bois. La cible ronde d’un ballot en bordure d’un champ borné par l’infini du ciel. Un bouquet de joncs vifs et dansant. Une rhubarbe plantureuse. Les photos s’insèrent dans ces biotopes spécifiques, collées sur des panneaux discrets surmontant des tiges fichées en terre. C’est aussi dans la cour d’une grande ferme, apposées à même les murs, que l’on contemple – ou que l’on se fait contempler – la folie Dubaï. Démesure, décalage, extravagance, artificialité sidérante, presque stellaire. Le contraste est optimal avec le site et la réalité que l’on peut toucher du doigt et respirer dans les granges ouvertes où de nombreux veaux mangent, boivent, dorment dans d’épaisses litières. C’est dans une autre ferme, dont la vaste cour accueille la terrasse conviviale d’un bar, que les vastes clichés gris d’Alexandra Demenkova investissent de longues étables vides, se balancent dans la fraîcheur bien ventilée. On y voit pas mal de baisers et d’étreintes, entre couples, entre amants, amies, mère et fille, entre homme et chien aussi, comme instants fugaces pour conjurer la tristesse, la misère. Mais aussi comme instants où le remède, l’apaisement escompté, peut très bien basculer, virer au mal, accentuer le mal. Ces étreintes sont aussi plus largement celles que l’on entretient avec la nature. Frissons et secousses dans les seaux d’eau transportés pour abreuver des bêtes. Barque accostée et une femme qui pêche, les pieds dans le lac, immense. Glaneur et son chien cueillant des baies. Dormeurs à même le sol, face contre terre, plus bas, au bas de la pente, un reste de neige. Maison perdue dans le brouillard. Et une femme, renversée dans l’herbe folle, avec son vélo, partie dans un fou rire. À quoi rêvait-elle qui l’a fait chuter ? À quoi rêve-t-elle, propulsée dans le décor et comme y trouvant la couche idéale ? Tout au long du parcours, en chacune de ses chambres, de telles embardées bienvenues se multiplient dans l’expérience du visiteur.

Jusqu'au dimanche 27 août 2017

Biennale de la photographie en Condroz - 8ème édition - Rêver

lieu d'accueil pour le début du parcours:

Centre culturel de Marchin

4 Place de Grand-Marchin

4570 Marchin

T : (32) 85 41 35 38