Jonas Mekas: Walden

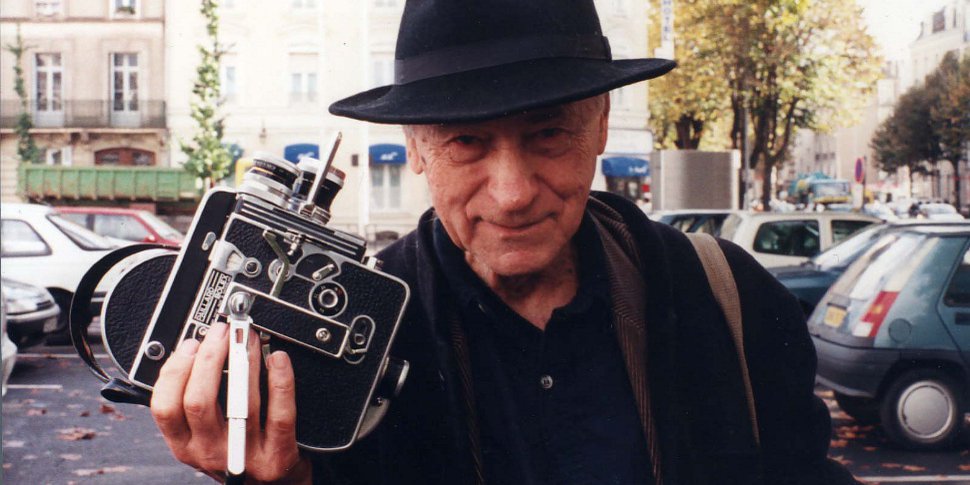

Débarqués le 29 octobre 1949 sur les berges de l’Hudson, en provenance des camps de « personnes déplacées » de l’immédiat après-guerre en Allemagne, il n’aura fallu que quelques semaines pour que les frères Adolfas et Jonas Mekas achètent une caméra Bolex 16 mm et se mettent – quand leurs éreintants petits boulots manuels à visée de subsistance leur en laissent la force et le temps – à filmer la communauté lituanienne de New York et les balbutiements de leur nouvelle vie. Il faudra cependant plus de vingt années (certes plutôt bien remplies : création d’une revue de cinéma, d’une coopérative de distribution de films et d’une cinémathèque) à l’aîné, Jonas, pour qu’un double mouvement, lent et long, d’oubli puis de redécouverte, lui permette de monter et de montrer ces images (dans les deux volets suivants de son journal filmé : Reminiscences of a Journey to Lithuania en 1972 et Lost, Lost, Lost en 1976).

Dans le cas de Walden (tourné de 1963 à 1968 ; monté de 1967 à 1969), le temps de sédimentation des images est – nettement – plus court et la plupart des séquences étant « montées dans la caméra » (laissant soit au temps – et à la pellicule – le loisir de défiler ou, au contraire, faisant le choix d’en compacter la durée par l’enfilement rapide d’une série de micro-flashs filmés image par image), il s’agit surtout d’assembler ces modules dans une grande structure où la poésie (les correspondances et « rimes » souterraines reliant entre elles des séquences éloignées) prend clairement le pas sur la tentation de suivre une chronologie ou un fil didactique ou narratif trop « plan-plan ».

« I live therefore I make films / I make films therefore I live » -- « Je vis donc je fais des films / Je fais des films donc je vis » — Jonas Mekas

Les rapports entre le son et l’image sont aussi très libres. Les

décalages et non-correspondances dominent, sans compter les faux

synchronismes et les « trompe-l’oreille ». Par exemple, au tout début de

la première bobine : images de branches d’arbres au vent, carton « But

the wind was full of spring » et « faux sons » de vent… se révélant être

des sons de voitures et de métros enregistrés dans un tout autre

contexte que la quiétude relative de Central Park. Ou, à la fin de la

seconde bobine, Velvet Underground à l’image / Velvet Underground au

son. Mais… images de leur fameuse première apparition publique à l’image

vs. un réarrangement de leur musique en bande-son (une sorte de boucle

lancinante et hypnotique, non identifiée, peut-être enregistrée lors

d’une répétition (?) en tout cas, pas le rendu fidèle de leur incursion

au banquet de la New York Society for Clinical Psychiatry à la

mi-janvier 1966).

Partant de ce décalage entre l’image et le son, il est intéressant d’observer, avec le projet À Pétrarque,

ce qui se passe lorsque, répondant à une invitation de l’Atelier de

création radiophonique de France Culture, le cinéaste cesse un moment de

proposer des images en mouvement pour se focaliser presque

exclusivement sur le son (ce n’est que dans un second temps, pour

l’édition du livre-CD, qu’une sélection d’images fixes – photos,

dessins, petits mots, coupures de presse, etc. – viendra s’y greffer).

Ce qui frappe d’abord, c’est la cohérence dans la démarche entre cette

bande-son sans images et les journaux filmés de Mekas. À Pétrarque enchaîne, en septante minutes, cinquante et une vignettes sonores

courtes (entre vingt secondes et deux minutes trente pour les plus

longues) et disparates, enregistrées entre 1966 et 2001. Le montage est

radical (un montage cut, fait de coupures tranchantes). Aucun artifice

(fade in / fade out, ou fondus) ni retraitement ultérieur ne semble

avoir cherché à uniformiser le son des différents extraits et à

minimiser les transitions souvent brutales qu’il faut enjamber pour

sauter d’une pièce à l’autre de ce puzzle intime. En accord avec son

sous-titre (À Pétrarque – qui traversa les collines de Provence à

pied_), la thématique des voyages passés de Jonas Mekas est très

présente dans les capsules sonores sélectionnées qui nous emmènent de

New York à Kyoto, de Londres à Paris, de Cassis à Saint-Michel de

Frigolet. Mais, dans une diversité de matières sonores qui nous fait

sans cesse passer, sans crier gare, de la musique (de Mekas lui-même, de

musiciens de rue) à la déclamation de poésie, du field-recording (enregistrement de terrain) au souvenir intimiste domestique. Car, comme dans Walden

par exemple, le vieux sage malicieux arrive particulièrement à

entrelacer le registre le plus intime et personnel (les premiers babils

de sa fille Oona ou ses propres hululements sous la « torture » du

chatouillement) à celui d’événements d’une portée nettement plus

collective (en images dans le livre, le désespoir des civils

palestiniens bombardés par l’armée israélienne ; en son, en

avant-dernière plage du disque, l’enregistrement pour le moins glaçant

de la crise d’hystérie d’une femme assistant depuis le toit du 491

Broadway à l’effondrement des tours du WTC, le 11 septembre 2001).

Partant de ce décalage entre l’image et le son, il est intéressant d’observer, avec le projet À Pétrarque,

ce qui se passe lorsque, répondant à une invitation de l’Atelier de

création radiophonique de France Culture, le cinéaste cesse un moment de

proposer des images en mouvement pour se focaliser presque

exclusivement sur le son (ce n’est que dans un second temps, pour

l’édition du livre-CD, qu’une sélection d’images fixes – photos,

dessins, petits mots, coupures de presse, etc. – viendra s’y greffer).

Ce qui frappe d’abord, c’est la cohérence dans la démarche entre cette

bande-son sans images et les journaux filmés de Mekas. À Pétrarque enchaîne, en septante minutes, cinquante et une vignettes sonores

courtes (entre vingt secondes et deux minutes trente pour les plus

longues) et disparates, enregistrées entre 1966 et 2001. Le montage est

radical (un montage cut, fait de coupures tranchantes). Aucun artifice

(fade in / fade out, ou fondus) ni retraitement ultérieur ne semble

avoir cherché à uniformiser le son des différents extraits et à

minimiser les transitions souvent brutales qu’il faut enjamber pour

sauter d’une pièce à l’autre de ce puzzle intime. En accord avec son

sous-titre (À Pétrarque – qui traversa les collines de Provence à

pied_), la thématique des voyages passés de Jonas Mekas est très

présente dans les capsules sonores sélectionnées qui nous emmènent de

New York à Kyoto, de Londres à Paris, de Cassis à Saint-Michel de

Frigolet. Mais, dans une diversité de matières sonores qui nous fait

sans cesse passer, sans crier gare, de la musique (de Mekas lui-même, de

musiciens de rue) à la déclamation de poésie, du field-recording (enregistrement de terrain) au souvenir intimiste domestique. Car, comme dans Walden

par exemple, le vieux sage malicieux arrive particulièrement à

entrelacer le registre le plus intime et personnel (les premiers babils

de sa fille Oona ou ses propres hululements sous la « torture » du

chatouillement) à celui d’événements d’une portée nettement plus

collective (en images dans le livre, le désespoir des civils

palestiniens bombardés par l’armée israélienne ; en son, en

avant-dernière plage du disque, l’enregistrement pour le moins glaçant

de la crise d’hystérie d’une femme assistant depuis le toit du 491

Broadway à l’effondrement des tours du WTC, le 11 septembre 2001).

Philippe Delvosalle

- article écrit pour le projet Archipel

à lire : Jonas Mekas : Je n’avais nulle part où aller, Trafic, POL, 2004.