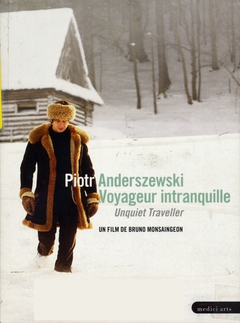

ANDERSZEWSKI - VOYAGEUR INTRANQUILLE [MONSAINGEON]

Portrait d’un pianiste en train, personnage complexe de l’interprète.

Tenant peut-être pour acquise l’excellence de son jeu, Piotr Anderszewski attache davantage de valeur, par le détour de l’excentricité, au désir d’être libre. L’année passée, à l’occasion de la sortie d’un enregistrement de Beethoven, j’évoquais un musicien atypique, séduisant mais séducteur, paré, c’est entendu, d’un talent exceptionnel, inassouvi, intarissable en matière de musique, réservé pour tout le reste. À l’époque, il était question d’un périple ferroviaire destiné à lui épargner la mélancolie du concertiste nomade. Un wagon aménagé en appartement, pourvu d’un piano, serait rattaché aux trains qui le transporteraient, de récital en récital, au travers de sa Pologne natale, jusqu’en Hongrie, le pays maternel. Ce que j’ignorais alors, c’est que le projet avait mûri tant de la nécessité d’éluder les contraintes d’une tournée que de celle, plus artificielle, de créer une fiction pour un documentaire. Dès lors, suivi par Bruno Monsaingeon (auteur d’une extraordinaire filmographie musicale et qui signe ici sa seconde collaboration avec Anderszewski), ce voyage ne peut que perdre en authenticité ce qu’il regagne - très largement - en qualité cinématographique. Car le musicien se révèle aussi acteur, orateur - histrion - et la géographie des lieux, au rythme intense du piano, réalise pleinement son potentiel romanesque.

Un train. L’exiguïté du dedans rencontre l’infini du dehors, calfeutre le mouvement dans l’immobilité : la topographie particulière du film recèle tant de métaphores visuelles que les effets de style menacent d’engorger les minces conduits de l’image. Monsaingeon refuse les coquetteries et les artifices faciles parce qu’il détient un interprète de premier choix. Anderszewski incarne à lui seul le récit, le discours, le décor et la musique. Entre parenthèses, vouloir « connaître » un artiste est une chose hasardeuse qui se solde souvent par la déception (ou le dégoût). « Connaître », c’est-à-dire soustraire au contexte privilégié de l’art. Découvrir le visage d’un écrivain, écouter un peintre, entendre parler un musicien… L’art renseigne finalement très peu sur l’artiste ; il arrive qu’un écrivain soit une personne ennuyeuse au discours convenu, que les philosophes affichent la laideur d’un Socrate ; qu’un artiste manque d’humanité, d’empathie ou d’intelligence - l’indiscrétion est rarement récompensée. Éludant cette trivialité, Anderszewski nous fait généreusement cadeau d’un personnage. D’abord, en se confondant à elle, il se subordonne à la musique. L’intimité dévoilée demeure très relative, en ce qu’elle ne se rapporte qu’à cet aspect précis d’une existence dont on ne veut pas connaître davantage. Cela n’est pas très étonnant, car nous connaissons Bruno Monsaingeon comme le cinéaste de la discrétion et du respect (voir le très beau « Mademoiselle », consacré à Nadia Boulanger). À la fin, on saura bien deux ou trois choses supplémentaires sur le pianiste, son enfance, ses origines, sa - toute slave - nostalgia, mais cela n’est rien qu’une sensibilité purement musicale n’aurait pu nous apprendre, du moment que l’oreille attentive parvient à déceler, dans les méandres compliqués d’une interprétation, tout ce qui, en amont, vient la nourrir.

Un train. L’exiguïté du dedans rencontre l’infini du dehors, calfeutre le mouvement dans l’immobilité : la topographie particulière du film recèle tant de métaphores visuelles que les effets de style menacent d’engorger les minces conduits de l’image. Monsaingeon refuse les coquetteries et les artifices faciles parce qu’il détient un interprète de premier choix. Anderszewski incarne à lui seul le récit, le discours, le décor et la musique. Entre parenthèses, vouloir « connaître » un artiste est une chose hasardeuse qui se solde souvent par la déception (ou le dégoût). « Connaître », c’est-à-dire soustraire au contexte privilégié de l’art. Découvrir le visage d’un écrivain, écouter un peintre, entendre parler un musicien… L’art renseigne finalement très peu sur l’artiste ; il arrive qu’un écrivain soit une personne ennuyeuse au discours convenu, que les philosophes affichent la laideur d’un Socrate ; qu’un artiste manque d’humanité, d’empathie ou d’intelligence - l’indiscrétion est rarement récompensée. Éludant cette trivialité, Anderszewski nous fait généreusement cadeau d’un personnage. D’abord, en se confondant à elle, il se subordonne à la musique. L’intimité dévoilée demeure très relative, en ce qu’elle ne se rapporte qu’à cet aspect précis d’une existence dont on ne veut pas connaître davantage. Cela n’est pas très étonnant, car nous connaissons Bruno Monsaingeon comme le cinéaste de la discrétion et du respect (voir le très beau « Mademoiselle », consacré à Nadia Boulanger). À la fin, on saura bien deux ou trois choses supplémentaires sur le pianiste, son enfance, ses origines, sa - toute slave - nostalgia, mais cela n’est rien qu’une sensibilité purement musicale n’aurait pu nous apprendre, du moment que l’oreille attentive parvient à déceler, dans les méandres compliqués d’une interprétation, tout ce qui, en amont, vient la nourrir.

Mais, comme si l’apparence du musicien ne pouvait suffire au documentaire, Anderszewski s’exagère et se joue de lui-même. Il se dilate sous l’œil de la caméra. Une Pologne enneigée s’esquisse fugitive derrière les fenêtres, à quelques pas du train ; un marché en Hongrie et des repas raffinés rappellent que la nourriture devient un art lorsque l’aliment est apprécié avec intelligence ; une déclaration d’amour à Lisbonne raffermit son aura de ville d’élection pour - tel Pessoa - l’Intranquille ; la sueur inonde les séances de travail et les représentations publiques ; les ovations fleurissent. Le monde d’Anderszewski tourne autour de lui. De temps en temps, le visage des autres sur lesquels Monsaingeon s’attarde avec bienveillance, introduit dans cet agrandissement exagéré, une ouverture nécessaire, ce qui existe - et continue d’exister - en dehors de la musique, du pianiste, et de son personnage. En cela se manifeste la connivence intuitive entre Monsaingeon et Anderszewski, lequel, pris à son propre jeu, finit par suffoquer, languit de se sentir libre. En termes de dissolution, d’anéantissement, son désir, contredit par ses gestes, obsède son langage :

« En fait, la vraie, l’ultime tentation, serait d’arrêter tout : se coucher, écouter son cœur battre et attendre tranquillement que ça s’arrête. »

« La condition pour bien communiquer, c’est d’être absent… Mais oui, parce que quand je suis absent, quelque part, je n’existe même plus… Je n’interfère plus. »

Sans doute est-il trop présent, même son personnage le submerge. Rivé à son clavier, le visage parcouru d’expressions dramatiques, la torse agité qui tangue et emporte la tête dans son tournis, les cheveux peignés vers l’avant à la mode de Liszt, Anderszewski est l’incarnation du pathos. On ne doutera pas de sa sincérité, mais, chez un homme complexe, cette qualité ne signifie rien. Il se découpe en morceaux, s’interroge, se contredit, rêve tout haut. Monsaingeon a la très bonne idée d’éviter les interviews. En voix off, Anderszewski livre quelques réflexions sophistiquées, paradoxales et poétiques, sur son art, ses aspirations, ses tourments. Pour le reste, dans le train, en jouant Mozart, Chopin, Brahms, il parle, s’enflamme et s’abandonne avec volupté, conscient de la présence de la caméra qu’il caresse des yeux. Il jouit d’être filmé. Ce corps épanoui, qui danse sur sa propre musique, dégage une telle sensualité que les sons qui lui coulent des mains, invisibles mais devinées par le mouvement des bras, viennent éclabousser son visage. À ce moment-là, on pourrait préférer qu’il se taise, mais ce qui se dit renforce la singularité de la scène. Qu’il compare une barcarolle de Chopin à un plat de macaronis ou, au contraire, se lance dans quelque éloge ridiculement emphatique de Brahms (« Brahms, c’est moi ! »), le pianiste est charnel quand il se veut spirituel, grotesque et sublime, présent et absent - insaisissable. L’homme est préservé, l’artiste démultiplié.

Catherine De Poortere