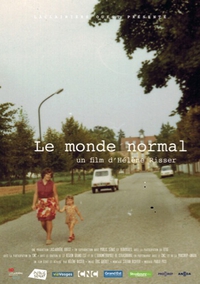

« Le Monde normal » un documentaire d'Hélène Risser

Sommaire

Pour elle, grandir entourée de patients atteints de maladies mentales (stabilisés ou pas) constitue « le monde normal ». Mais en reste-t-il quelque chose ? Comment notre société actuelle traite-t-elle les personnes atteintes de maladies mentales ?

On juge d’une société à la façon dont elle traite ses fous. — Lucien Bonnafé

La réalisatrice revient sur les lieux de son enfance, l’hôpital d’Erstein (Bas-Rhin, France), pour tenter de comprendre l’évolution qui a traversé la psychiatrie française entre les années soixante et 2010.

Les années 1960-1970, un vent nouveau : de nouvelles façons de soigner

Dans les années soixante, un mouvement de désaliénation engendre un souffle nouveau en psychiatrie. Les parents d’Hélène, alors jeunes médecins psychiatres, refusent de travailler avec des malades enfermés dans des conditions d’hygiène épouvantables. Vingt ans après la Seconde Guerre mondiale, ces images d’horreur font un écho sinistre aux camps de concentration. Ils rompent avec la tradition asilaire. C’est à Erstein qu’ils vont expérimenter en 1975 de nouvelles façons de soigner les malades atteints de troubles mentaux. L’architecture reflète ces pratiques novatrices. Un grand parc fermé, des logements de fonction pour les médecins et leur famille, des pavillons mixtes (unités de vingt-cinq lits) dont deux sur trois sont ouverts pour les malades, des lieux de jeux pour les enfants du personnel, un théâtre, une église, des infrastructures sportives... Les patients circulent librement entre les pavillons disséminés dans ce magnifique cadre de verdure situé à l’orée d’un bois. Les enfants du personnel jouent et côtoient quotidiennement les patients au détour des allées. Un simple portail franchi et les voilà à vélo circulant dans le parc. La possibilité de croiser des malades existe donc ! Pas de peur ou de crainte, au contraire, mais un respect mutuel. Du simple bonjour aux véritables conversations, des barrières tombent.

Cela nous a apporté de la tolérance et de l’humilité pour le restant de notre vie. — confie la fille d’un médecin de l’hôpital.

Une nounou « patiente » ?

Reflet de la mentalité de cette époque, Erika, la nounou de la petite fille sur la photo… est elle-même l’une des patientes de l’hôpital ! La réalisatrice, devenue mère elle-même, interroge sa mère sur cette confiance plutôt interpellante.

Comment as-tu pu confier tes propres enfants à une pensionnaire de l’hôpital ? — Hélène Risser à sa mère

« Cela est venu naturellement, progressivement », confie sa mère. « Erika travaillait à la lingerie. À l’époque, les malades stabilisés et qui n’avaient pas de famille restaient à l’hôpital et rentraient au service des familles de médecins ou dans des services de l’hôpital tels que la lingerie, la cuisine ou le jardin. Ils restaient à l’hôpital à vie. Erika a fait preuve d’un dévouement remarquable. Elle était très attentive et scrupuleuse. Elle s’est occupée de vous comme de ses propres enfants ». Ce qu’Erika confirme : « Ça me plaisait encore ». Un épisode revient constamment dans les propos de la maman et d’Erika, pour mieux souligner ce lien familial indestructible. Alors qu’elle tient Hélène, alors bébé, dans ses bras, Erika fait une chute dans les escaliers. Elle protège l’enfant, qui s’en sort indemne. Pendant longtemps, les enfants ignorent que leur nourrice est une ancienne malade. « Même au centre équestre où je m’entraînais enfant, je ne savais pas qui était malade ou pas » confie le frère de la réalisatrice. « Pour un enfant, il n’y pas de différence ».

Son père refusant de revenir sur cette période de sa vie professionnelle, c’est un collègue de ce dernier qui s’exprime dans le film. Pour lui, ce fut une période riche en idées fertiles, mais il confesse aussi quelques erreurs, comme des internements arbitraires ou des sorties prématurées de patients, liées à l’idéologie de l’époque. Même s’il valait mieux que les patients soient à l’extérieur de l’hôpital, le suivi thérapeutique a pu être moins efficace pour certains malades n’ayant pas été assez ou mal accompagnés. C’est aussi à cette époque que naît l’idée d’hôpital de jour, car l’objectif est de maintenir le malade enfermé le moins longtemps possible.

Début des années 2000, virage vers une psychiatrie sécuritaire et aliénante

Début des années 2000, suite à des événements sanglants où des malades psychiatriques se retrouvent impliqués, le président Sarkozy renforce les moyens alloués à la sécurité dans les hôpitaux psychiatriques. Des équipes de sécurité arrivent en renfort, des grillages sont érigés. Agressivité verbale et litiges sont le lot quotidien des soignants. Une véritable vision du soin dictée par la peur qu’un malade s’échappe et commette des crimes…

En conséquence, les soignants se retrouvent au centre d’un processus de surveillance (caméras, sas, patios, etc.) qui les éloigne de leur rôle initial. La sécurité, les normes, les tâches administratives sont devenues leur quotidien, au détriment du contact direct avec les patients. D’autres éléments viennent renforcer ce sentiment d’emprisonnement : demandes obligatoires des patients pour un simple déplacement à la cafétéria, renforcement de l’utilisation des chambres d’isolement (de soins intensifs où les plus agités sont contenus, sanglés), patios grands comme des mouchoirs de poche où les patients peuvent « s’aérer »… Ils sont loin les pavillons ouverts sur la nature où le contact personnel soignant/malade s’établissait naturellement !

Preuve de cet éloignement, aucun malade n’apparaît dans le film. Seul Noman, schizophrène stabilisé, nous fait part de son expérience au sein de l’institution : « Pendant huit mois, j’allais régulièrement à la salle de sport pour me détendre, je m’asseyais sur un banc en forêt pour prendre l’air ».

Pour mieux comprendre l’évolution, la réalisatrice retourne quarante ans plus tard sur les lieux de son enfance. Les bâtiments de l’hôpital d’Erstein ont été partiellement détruits. Les images d’un lieu vide, désaffecté, balayent brusquement les images d’enfants jouant gaiement sur le gazon ou sur une balançoire. À la place, un nouveau bâtiment flambant neuf, en forme d’escargot, est sorti de terre en 2014. Son architecture reflète parfaitement cette vision sécuritaire. Le nouveau directeur lui fait visiter le nouvel hôpital. Un seul mot d’ordre : surveillance ! Badges, caméras dans le bureau des infirmier·ère·s, téléphones, sas… Tout y est aseptisé et concourt à donner un sentiment d’oppression. On peine à croire que des personnes puissent y vivre, tant tout y paraît désincarné, quelques dessins sur les murs parvenant faiblement à égayer les lieux.

Le directeur et quelques soignants interrogés soulignent qu’il existe une demande accrue d’enfermer les malades psychiatriques (« sous la contrainte », demande de la famille, des médecins ou de L’État) qui émane de la société. Il est loin le temps des pavillons qui donnaient une impression de « colonies de vacances », où les soignants jouaient aux cartes avec les malades !

2015-2020, amorce d’un nouveau tournant

Quelques années plus tard, le nouveau directeur de l’hôpital d’Erstein amorce un changement dans la vision du soin. Une unité de soins de douze lits est réouverte en 2018. Mais le grand bâtiment, encore récent, ralentit cette nouvelle perspective : fermé et anonyme, avec en son centre des soignants coupés des malades par des écrans et des couloirs. Comment opérer ce basculement ? Le personnel soignant est partagé entre inquiétude pour la sécurité des patients et leur bien-être. Les échanges filmés au cours des réunions reflètent bien les paradoxes de notre société face aux malades atteints de troubles mentaux : à la fois une injonction de sécurité, de surveillance ; de l’autre, le droit fondamental d’aller et venir, (y compris celui de « faire des conneries », souligne un des directeurs de l’institution). Après quelque temps, un premier bilan positif est établi : les craintes s’estompent, les malades, moins plaintifs, circulent seuls sans problème et les soignants retrouvent le cœur de leur métier : le soin et les échanges humains.

Mais où est le monde normal ?

Qu’est-ce qui est dangereux ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? La grande richesse de ce film est de nous éclairer sur les différentes façons de soigner les malades mentaux mais aussi – et surtout – de libérer la parole du personnel soignant en mettant en lumière cette double injonction paradoxale : dans un monde visant le risque zéro, a-t-on envie de faire confiance aux malades mentaux pour qu’ils vivent libres ? C’est le principe de précaution versus le droit à la liberté. En tissant un lien entre sa vie intime et l’évolution de la manière de « faire soin » en psychiatrie, Hélène Risser dresse, par petites touches, le portrait de notre société et nous pose délicatement et humblement la question de notre rapport à l’autre, à la différence, à l’imprévisible… Sans jamais se prononcer.

Même s’il existe une palette de nuances dans les situations rencontrées en psychiatrie, peut-être est-ce Erika qui apporte une amorce de réponse en nous montrant le chemin de la confiance, comme sur la photo de départ ? Parfois maladroite et encore envahie par certaines idées fixes, mais toujours le regard rieur et tendre, elle se montre toujours très à l’aise avec les enfants, comme le montrent les images de sa rencontre avec le neveu de la réalisatrice. Erika fait « comme elle peut ». Et elle le fait plutôt bien !

Manu Bollen