Médor, les yeux ouverts

- Médor expose ses questionnements graphiques, publie son budget, liste le tarif auquel il paie ses articles et ses illustrations. C’est un rare exemple de transparence. Peu de journaux parlent autant de leur cuisine interne.

- La question de la transparence ressort rarement, quand les gens parlent du projet, mais c’est vrai. C’est un choix tout à fait assumé, une vraie position idéologique, parce que ça répond à un énorme manque de transparence dans les médias traditionnels. Nous avions repéré deux choses, quand nous avons lancé les bases du projet Médor en 2012, c’étaient le manque de transparence et le manque d’indépendance. Nous y avons réagi en se disant que si nous n’avions rien à se reprocher, et si nous assumions le fait d’être un projet perfectible, autant laisser accès à la cuisine interne du magazine. C’est ce qui nourrit le projet. Nous avons près de mille coopérateurs qui ont accès aux coulisses et nous donnent à chaque réunion des pistes pour aller plus loin. La transparence est utile à la crédibilité du projet. Nous montrons bien qu’il est financé par ses lecteurs, et qu’il est possible de faire du journalisme sans le soutien d’une grosse structure financière.

- Dans le descriptif de fonctionnement publié sur le site, on voit que le magazine fonctionne avec une équipe de deux ETP (équivalents temps plein).

- Il y a différentes strates. Nous avons démarré avec 19 fondateurs, dont je fais partie, qui ont des profils différents et des compétences diverses : une dizaine de journalistes, quatre graphistes, un photographe, un illustrateur BD, des gens qui viennent du monde de la communication, comme moi, ou du monde de la pub. Ensuite il y a le conseil d’administration. Notre philosophie, c’est que ce conseil ne doit pas être composé de gens parachutés de l’extérieur. Il comprend actuellement quatre fondateurs, qui sont garants du projet, et trois personnes qui sont élues parmi l’assemblée des coopérateurs. Puis il y a l’équipe qui fait tourner la machine. Il y a ma collègue Laurence Jenard qui s’occupe de la direction et de la coordination, et moi, qui suis responsable de la communication au sens extrêmement large puisque que ça comprend la publicité, la distribution, le lien avec les points de vente, les abonnés etc. Enfin il y a une équipe de rédaction à responsabilité tournante. Parmi les fondateurs, cinq journalistes ont choisi d’être des « pilotes », et de prendre la responsabilité d’un numéro. Il faut deux pilotes par numéro, et ils changent à chaque numéro. Pour l’instant il y a un fondateur à chaque étape décisionnelle, pour conserver au projet toute sa cohérence.

Pour le graphisme

aussi il y a une équipe stable depuis le début, au fonctionnement tournant. Depuis

trois numéros nous avons de plus un artiste invité, qui vient dynamiter le concept

de l’intérieur, exploser le cadre. Ça a à chaque fois amené de nouvelles idées,

de belles trouvailles au point de vue du rapport entre texte et image. Notre équipe de

graphistes se nourrit beaucoup de ça. Chaque artiste invité leur apporte de

nouvelles inspirations. La rencontre entre les démarches artistique et

journalistique est aussi très intéressante, pas toujours simple mais passionnante.

Pour le graphisme

aussi il y a une équipe stable depuis le début, au fonctionnement tournant. Depuis

trois numéros nous avons de plus un artiste invité, qui vient dynamiter le concept

de l’intérieur, exploser le cadre. Ça a à chaque fois amené de nouvelles idées,

de belles trouvailles au point de vue du rapport entre texte et image. Notre équipe de

graphistes se nourrit beaucoup de ça. Chaque artiste invité leur apporte de

nouvelles inspirations. La rencontre entre les démarches artistique et

journalistique est aussi très intéressante, pas toujours simple mais passionnante.

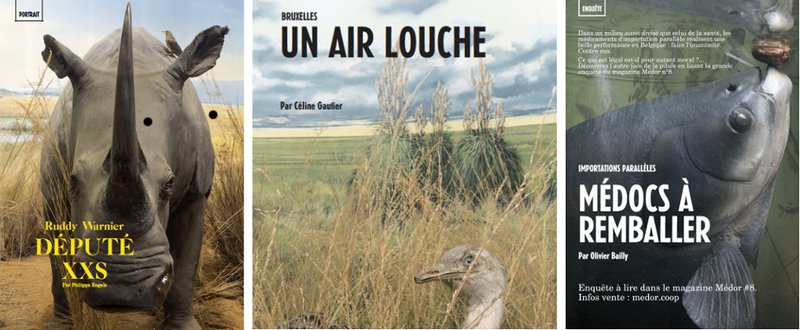

- Parmi les expériences intrigantes, il y a le numéro 8 dont tous les articles étaient illustrés avec des photos d’animaux empaillés.

- L’idée était surtout d’interroger les choix d’une rédaction pour illustrer un article. On ajoute souvent l’image en bout de course, après l’écriture du texte, comme pour garnir. Est-ce que l’image apporte quelque chose de plus que ce qui déjà dit dans l’article ? Est-ce qu’elle ne fait qu’en souligner un aspect ? La démarche d’Yves Prévaux demandait de prendre du recul et de prendre conscience de l’effet de l’image sur le lecteur. Beaucoup de gens ont trouvé ça drôle, d’autres incompréhensible, mais l’artiste a prouvé que l’image n’était pas anodine, et pouvait faire écho au texte comme brouiller les pistes. C’est ça qui nous intéresse, ouvrir les yeux des gens non seulement sur des faits de société mais aussi sur la cuisine interne, sur la manière dont on crée un média et le transmet au public.

Nous avons aussi fait des expériences avec la bande dessinée où une partie de l’enquête est racontée en dessin. Le problème du BD-journalisme, c’est qu’il ne permet de mettre que très peu de texte sur la page. Les journalistes récoltent énormément d’information dans leurs enquêtes et ils ne peuvent ici en placer que 5 à 10%. C’est bien sûr un deuil immense de ne pas pouvoir les utiliser et c’est chaque fois un compromis avec l’illustrateur qui doit essayer de restituer dans son dessin une partie de ce qui n’est pas écrit. Mais ce sont souvent de belles discussions et aussi de belles rencontres. En règle générale nous essayons de mettre en lien le journaliste et l’artiste visuel (photo ou illustration) extrêmement rapidement, dès le début de l’enquête. Le fait de l’intégrer tout de suite permet à la personne d’être plus créative, d’accompagner l’enquête, et donne à l’image une vraie place.

Il faut du temps pour lire le magazine en entier mais c’est un choix de demander au lecteur de prendre le temps de lire ce qu’on a pris du temps à écrire. — Tiffany Lasserre

- Le magazine est ouvert aux suggestions d’articles ?

- Nous recevons chaque jour des propositions de sujets, et il y en a beaucoup de pertinentes. Nous ne sommes pas présents sur l’ensemble du territoire, nous ne pouvons pas tout savoir. Comme nous ne voulons pas parler que des grandes villes, nous avons besoin que les gens nous parlent de ce qui se passe près de chez eux. Par exemple le sujet sur Pairi Daiza dans le dernier numéro est venu d’un collectif de citoyens qui se bat contre ce projet qui détruit leur environnement. Nous étions conscients de la problématique mais pas de son ampleur ni de la vitesse à laquelle elle avançait. À partir de cette problématique locale, on a pris du recul et exposé les deux points de vues, l’apport financier du tourisme de masse d’une part, et de l’autre l’impact pour les personnes qui vivent vraiment sur place et voient leur environnement bouleversé par le bruit, la pollution, la circulation.

- Comment s’opère le tri des suggestions ?

- Parmi les pilotes, il

y a deux personnes qu’on appelle les « pilotes zen » qui ne sont pas

attelés à un numéro en cours ou à venir, et qui ont donc plus de recul. Ce sont

eux qui traitent les formulaires et veillent à ce que chacun ait une réponse,

même si c’est pour décliner poliment. Quand le contenu de la proposition est

exploitable, elle passe par toute une série de filtres. Qui nous fait

cette proposition ? Quels sont les liens de cette personne ? Est-ce

qu’il faut prendre du recul par rapport à cette info ? Il y a un

certain travail au préalable avant qu’on ne mette un journaliste sur l’affaire.

- Quel est le rapport entre le contenu du magazine Papier et sa présence online ?

- Le choix du papier c’est un vrai choix. Nos journalistes sont quasi tous issus de la presse écrite, qui a un fonctionnement tout à fait différent d’une rédaction web, et les graphistes ont eux aussi un certain amour de l’objet papier. Nous étions tous d’accord dès le début pour faire un objet qui soit agréable au toucher, que les gens aient envie de garder, d’avoir sur la table de leur salon. Quelque chose qui existe vraiment et qu’on puisse partager. Quant à la présence de Médor sur le net, nous étions partis de l’idée d’un site vitrine. Une rédaction web suppose un tout autre contenu si on veut utiliser le web pour tout ce qu’il apporte : la possibilité d’ajouter de la vidéo, de la radio, de l’interactivité. C’est un tout autre projet.

Le site n’a pas pour vocation de reproduire le contenu du magazine papier. Mais petit à petit nous avons quand même commencé à y publier des articles, comme ceux soutenus par le fonds pour le journalisme, qui sont de toute façon déjà publiés sur leur page. Nous recevons de plus en plus d’informations, que nous voulons traiter le plus vite possible. Ça nous pose des questions sur le projet. Mais ce n’est pas une priorité, nous restons avant tout attaché au projet papier.

- C’est bien sûr une vitesse différente, par rapport à un trimestriel.

- Oui, le danger de l’internet, c’est le rythme de la publication. On y perd la philosophie de prendre le temps, d’aller sur le terrain, de faire relire le texte par plusieurs personnes, etc. La parution trimestrielle c’est une autre manière d’envisager l’information. Nous ne cherchons pas à tout prix à être lents, mais par contre nous prenons le temps d’aller en profondeur dans les sujets. On parle de deep-journalisme plutôt que de slow-journalisme. S’il faut du temps pour arriver au cœur d’un sujet, on doit pouvoir se le permettre. Le temps du bouclage pour le magazine c’est trois semaines avant la parution. Pour les journalistes qui sont sur une grosse enquête, c’est épouvantable de devoir remettre leur copie en sachant que pendant ces trois semaines il peut encore se passer des choses qui auraient complété leur dossier. La plupart des auteurs rendent leurs textes en dernière minute en espérant qu’il n’y ait pas un évènement, une révélation, qui viennent bouleverser l’affaire.

- Le magazine affiche un certain intérêt pour la Belgique et la belgitude.

- Nous n’aimons pas le mot belgitude, parce qu’il a d’autres connotations, souvent un peu caricaturales, mais nous nous interrogeons beaucoup sur l’identité belge. Chacun au sein de l’équipe a son interprétation de cette identité. Notre volonté c’est de la questionner, de la mettre en valeur, en partant de choses concrètes, comme le travail des graphistes, qui vont ressortir du patrimoine des polices de caractères qui ont marqué l’inconscient collectif des Belges. Il y a en Belgique une culture commune, et en même temps multiple, très mélangée. Mais au quotidien, il y a des éléments dans le paysage qui construisent petit à petit une identité. Une identité, comme celle d’une marque, c’est avant tout visuel. On part d’éléments qui ont marqué l’imaginaire collectif et participent à la construction de ce que c’est qu’être belge, se sentir belge, de vivre ici. Comme le dit notre site : « Comme chacun d’entre nous, Médor ne sait pas exactement ce que veut dire être belge. Mais il continue de chercher et vous en parle dans chaque numéro. »

- Votre attention ne se porte pas uniquement sur la Belgique francophone.

- La barrière de la langue est un problème compliqué. C’est difficile d’affirmer que nous sommes un projet belge alors que le magazine est publié uniquement en français et n’est diffusé qu’en Wallonie et à Bruxelles. Nous voudrions augmenter la porosité de la frontière linguistique, essayer de montrer que nous faisons partie de quelque chose de commun. Nous avons trouvé une solution à ça avec la rubrique « le moment flamand », où nous repérons des articles qui ont été publiés dans la presse flamande, mais qui n’ont pas été relayés plus loin, même si c’était une problématique nationale. Nous avons aussi un partenariat avec Apache.be, qui est un pure-player d’investigation, qui publie exclusivement en ligne, et uniquement en néerlandais. Ça les intéressait d’avoir un partenaire francophone. Pour certaines enquêtes qui nécessitent d’aller investiguer à la fois en Wallonie et en Flandres, ils publient le résultat en flamand et nous en français. Nous n’avions pas envie de présenter une page sur deux en néerlandais. Ça nous semblait un peu factice. Par contre ce partenariat nous donne accès aux subtilités de la langue, notamment dans des cas complexes comme des textes de lois ou des documents économiques. Ça nous permet de creuser des deux côtés et de ne pas se contenter de survoler ce qui se passe en Flandres.

- Le magazine est réalisé avec des outils open source.

- C’est une volonté de départ, qui a été imposée par l’équipe de graphistes, qui ne travaillent que comme ça. Leur structure s’appelle open source publishing, c’est leur marque de fabrique. Ils n’ont accepté de se lancer dans un projet éditorial qu’à cette condition-là. Nous avons accepté sans savoir puis nous nous sommes rendu compte des difficultés que ça amenait. Il fallait inventer tous les outils au fur et à mesure de la mise en page du magazine, au lieu d‘utiliser ce qui existe chez Adobe, par exemple. C’est un processus extrêmement long, et tous les gens qui ne sont pas graphistes à la base, ou n’ont pas de notion du travail en open source, ont commencé à paniquer devant le chantier que ça représentait. Et en fait les graphistes ont réussi leur coup. Aujourd’hui ils ont peaufiné leur outil et on peut dire qu’il fonctionne aussi bien qu’Adobe, et qu’il est surtout beaucoup plus flexible. Notre chemin de fer est accessible à d’autres projets éditoriaux qui voudraient s’en inspirer. Ça fait partie de toute une réflexion. L’argument des graphistes, c’est qu’être dépendant d’un programme comme Adobe nous rend vulnérable à tous les changements, techniques, financiers, stratégiques, que la firme décide d’imposer. Nous avons constaté que beaucoup de gens sont sensibles à cette démarche open source, et que c’est un critère positif de plus pour le magazine. Alors que c’était à la base un combat de nos graphistes, c’est devenu une valeur commune, qui nous attire des lecteurs

- Ce sont ces valeurs que vous exposez lors des présentations publiques du magazine.

- Nous en parlons plus ou moins longuement selon la personne de l’équipe qui prend la parole. Les graphistes vont axer la présentation sur l’open source, les journalistes sur le modèle rédactionnel, l’indépendance, le principe de rédaction tournante, etc. Ces présentations remontent au tout début de Médor, voire même avant. Bien avant le lancement du premier numéro, nous avons fait ce que nous avons appelé des médorware, inspiré des réunions Tupperware. Nous avons expliqué aux gens que le journal n’allait pas pouvoir exister sans ses lecteurs, puisque ce sont eux qui allaient financer le projet. Nous avons fait plus de 70 de ces rencontres à travers toute la Belgique, avant la première publication. Nous continuons à en faire régulièrement, pour parler de Médor, de la construction de l’entreprise, et de l’aspect coopératif. Le modèle coopératif n’existait absolument pas quand nous avons commencé, et aujourd’hui encore il n’y a pas beaucoup d’autres exemples dans les médias, à part Apache.be. Nous abordons aussi le financement multiple, et le fait de mettre tous les documents comptables en libre accès, non seulement aux collaborateurs mais à tout le monde. C'est l'occasion de parler des notions d'indépendance et de transparence.

Cet article fait partie du dossier Bruxelles.

Dans le même dossier :