Paris-Londres. Music migrations 1962-1989

Sommaire

L’exposition « Paris-Londres. Music migrations 1962-1989 » se propose de faire le portrait de ces deux villes pendant une période charnière sous le prisme de l’apport musical des nombreux immigrés qui y résident. Elle présente plus de 600 œuvres et documents, divers objets de l’époque, des pochettes de disques, de nombreuses photos, des instruments de musique d’artistes, des extraits sonores et visuels mais aussi quelques œuvres contemporaines créées pour l’exposition, mettant en valeur différents thèmes toujours d’actualité: postcolonialisme, révolutions, intégration et racisme.

La conception de l'exposition. Deux questions à Hédia Yelles-Chaouche

-PointCulture : Comment est venue l’idée de l’exposition ? Comment a-t-elle été conçue ?

-Hédia Yelles-Chaouche : Le projet est parti de l’idée de comparer deux pays qui ont une longue tradition d’immigration et de questionner le modèle d’intégration, et puis progressivement on s’est questionné sur les bornes chronologiques qui étaient très larges et qu’on a resserrées, la question à un moment d’aborder la musique quand même, un fil conducteur. L’idée de départ était beaucoup plus large, c’était 1945, jusqu’à aujourd’hui et pas que la musique, même si la dimension musicale était très présente. C’est justement en revoyant le projet avec l’histoire du sport, l’histoire culturelle, l’histoire politique, qu’on s’est rendu compte à quel point finalement qu'à chaque fois qu’on abordait une section du projet, la musique était présente. Et de toute façon ça faisait longtemps qu’on souhaitait s’intéresser à la musique. Finalement, en regardant toutes les pistes qu’on avait, toute la matière qu’on avait, on a vu à quel point il y a quelque chose qui ressortait : c’est la musique. Et on s’est dit il y a un vrai propos à tenir.

Finalement, l’enjeu c’est de rappeler à quel point les trois décennies ont été éminemment politiques de différentes façons à chaque fois, mais, si ça l’a été, c’est aussi parce qu’il y a eu la dimension culturelle à travers les musiques qui, dans ces trois décennies, sont nées de la rencontre de scènes musicales étrangères et locales qui ont créé quelque chose de typiquement londonien et de typiquement parisien. Parce que le raï made in Paris, c’est un raï particulier, le ska, le reggae londonien, c’est un reggae particulier, à chaque fois avec une identité musicale propre et qui a forgé d’une manière très forte l’identité de ces deux villes.

À partir de là on a créé un comité, on s’est tourné vers des témoins de cette époque, des chercheurs, même s’il y a très très peu de recherches, très peu d’études sur cette thématique spécifique. Je pense que c’est vraiment un territoire en jachère. Il y a les premiers moments où on a commencé à réfléchir, où on a rencontré les premières personnes qui commencent à s’intéresser à cette thématique-là. Il y avait un enjeu sur la nécessité de rappeler cette histoire-là qui est très peu connue à Paris mais encore moins en Grande-Bretagne, paradoxalement. Là, on s’attendait à trouver énormément de choses sur l’histoire musicale de cette période-là mais on a été très surpris à quel point c’était très peu connu.

Pourquoi avez-vous choisi Paris et Londres comme villes principales ?

Pour Paris, c’était évident, mais pourquoi choisir Londres ? La première idée était de sortir du cadre franco-français, d’avoir une approche comparatiste. La première idée quand on a pensé à Londres et la Grande-Bretagne, c’était bien avant d’avoir cette idée d’approche culturelle. C’était tout simplement pour comparer deux capitales d’ex-empires coloniaux qui ont une histoire de l’immigration très riche. C’est vraiment cette perspective postcoloniale qui est importante et qu’on n’a pas à New York, même si New York est quand même un peu présente dans l’exposition, parce qu’il est impossible de parler de musique sans évoquer New York. Paris et Londres, ce sont des villes jumelles quelque part. Et puis 1962, c’est la date de l’indépendance de l’Algérie, c’est aussi la date de l’indépendance de la Jamaïque. Il y a des concordances qui rappellent à quel point ces deux villes sont proches même si elles ont leurs spécificités propres, et puis chaque ville va avoir sa propre histoire. Il va y avoir des moments où elles vont se rencontrer, où il va y avoir des échanges, il va y avoir des moments où elles vont vivre des histoires parallèles.

Un parcours qui commence dans les années 1960

Une jolie robe bleue en mousseline, portée par Sylvie Vartan, ouvre l’exposition et invite le visiteur à un parcours dans l’histoire récente. Nous sommes en 1962, année de l’indépendance de l’Algérie, de la Jamaïque et de nombreuses autres colonies françaises et britanniques. Les jeunes commencent à s’émanciper, ils ont du temps libre et de l’argent de poche pour acheter des disques et les musiques changent de style, s’adaptant à ce nouveau public. Quatre garçons dans le vent forment les Beatles en Angleterre ; le mouvement yé-yé déferle sur les scènes françaises. Des extraits sonores ou en images, des pochettes de disques et des photos illustrent les diverses étapes de l’histoire qui est contée ici.

L’indépendance des colonies marque le rapatriement de nombreuses personnes vers la métropole, des Blancs évidemment, mais aussi de nombreux Algériens, Caribéens, Africains, qui viennent s’installer en France et au Royaume-Uni – on peut notamment citer les expatriés qui étaient déjà arrivés en 1948 avec le paquebot Empire Windrush , qui marquent un moment important de l’immigration caribéenne. On peut également parler des Indo-Pakistanais qui vivaient en Afrique et qui ne souhaitent pas rester là mais qui se sentent également complètement étrangers à leur pays d’origine.

Ces communautés immigrées s’installent dans les capitales, suivant des modèles différents selon le pays : à Londres, elles sont réparties un peu partout sur le territoire de la ville tandis qu’à Paris se créent de fortes concentrations dans certains quartiers, tout particulièrement en banlieue.

Les Algériens se retrouvent dans des cafés, où ils discutent politique mais écoutent également des artistes locaux. Parallèlement existent des clubs « orientaux », plutôt destinés aux Français de souche qui viennent s’extasier devant des spectacles des Mille et une nuits mêlant danses et chants. Ces représentations, malgré leur côté exotique, étaient une manière pour les femmes nord-africaines de s’émanciper, de quitter leur milieu traditionnel et de pouvoir monter sur scène et exercer leurs talents.

C’est aussi l’époque des scopitones – un appareil est présenté dans l’exposition –, et de nombreux « clips » ont été tournés mettant en scène des artistes orientaux tels Dahmane El Harrachi ou Mohammed Abdel Wahab qui côtoyaient Sheila et Sylvie Vartan.

L’exposition propose ici une pause en présentant des œuvres de Rose Eken, une artiste danoise qui recrée en céramique des objets cultes : un studio d’enregistrement abandonné après une séance avec un groupe, les mégots et les bouteilles d’alcool vides traînant par terre, une collection de batteries miniatures, ou plus loin des Doc Martens évoquant le mouvement punk.

Années 1970 : un vent de révolution

Dès la fin des années 1960 et dans les années 1970, un vent de révolution vient balayer les valeurs traditionnelles de la société. Suite à Mai 68 et des festivals comme Woodstock, la sexualité se libère, les jeunes se révoltent contre le consumérisme ambiant, contestent les formes d’autorité conventionnelles et plaident pour une plus grande justice sociale. Parallèlement naît un mouvement de défense des droits civiques des Noirs. Les populations reléguées à la marge commencent à revendiquer leurs droits haut et fort.

Une des premières manifestations dans cet esprit est le Carnaval de Notting Hill, créé en 1966 par les populations d’origine caribéenne - tout particulièrement les Trinidadiens - comme événement communautaire mais aussi dans le but de rassembler les peuples, tout en faisant la fête. Dans les années 1970 et au début des années 1980, il donne souvent lieu à des affrontements avec la police, qui voit d’un très mauvais œil ces rassemblements et qui tente de le faire interdire. Ce carnaval met en avant les musiques caribéennes, la soca – un mélange de soul et de calypso, les steel bands mais aussi le reggae. Diverses photos en noir et blanc de Charlie Phillips sont exposées. D’origine jamaïcaine, le photographe a documenté le quartier de Notting Hill, montrant le carnaval mais aussi les pubs où se rencontrait la classe ouvrière multiculturelle.

En Angleterre, c’est également l’époque du mouvement « Rock Against Racism », créé en 1976 et initié suite à des propos racistes d’Eric Clapton qui, ivre, aurait poussé ses spectateurs et fans à voter pour l’ultra-conservateur Enoch Powell pour empêcher la Grande-Bretagne de devenir une « colonie noire ». En 1978, deux concerts d’envergure ont été organisés, rassemblant 80.000 personnes dans les rues de Londres. Sur scène ont défilé notamment The Clash, The Buzzcocks, Steel Pulse et Generation X. À cette époque nait le punk, une musique qui casse tous les clichés du rock mainstream, revenant à une certaine simplicité (« one, two, three, four »). Des groupes comme The Clash n’hésitent pas à s’inspirer du reggae et intègrent ses rythmes dans leurs morceaux. C’est une décennie d’échanges et de contacts rapprochés entre musiciens de diverses origines et communautés, malgré le thatchérisme et le racisme ambiant.

En France, la situation politique est différente : François Mitterand arrive au pouvoir en 1981 et prône une politique d’intégration, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de racisme. Un mouvement de protestation avait déjà commencé dès Mai 68, se focalisant autour des conditions de travail des immigrés, puis autour de leurs conditions de logement et des cartes de séjour. On assiste à l’émergence d’une création artistique spécifique, pièces de théâtres et concerts, rassemblant des artistes engagés comme Idir, Djamal Alem, Pierre Akendengue ou le groupe Nass El Ghiwane qui se rapprochent d’artistes français comme François Béranger ou Bernard Lavilliers. En 1978, le festival « Africa Fête », organisé par Mamadou Konté, acteur important dans les luttes syndicales et artistiques, présente des musiciens comme Manu Dibango et Touré Kunda. De grands concerts antiracistes ont lieu, des marches sont organisées, comme la Marche pour l’égalité et contre le racisme du 3 décembre 1983, et le mouvement « Touche pas à mon pote » prend de l’ampleur.

Les mentalités ne sont toutefois pas encore prêtes à un changement. C’est ainsi qu’à cette époque, Serge Gainsbourg choque une partie des Français en chantant « La Marseillaise » sur un rythme de reggae.

Les années 1980 : l’apparition de nouveaux styles

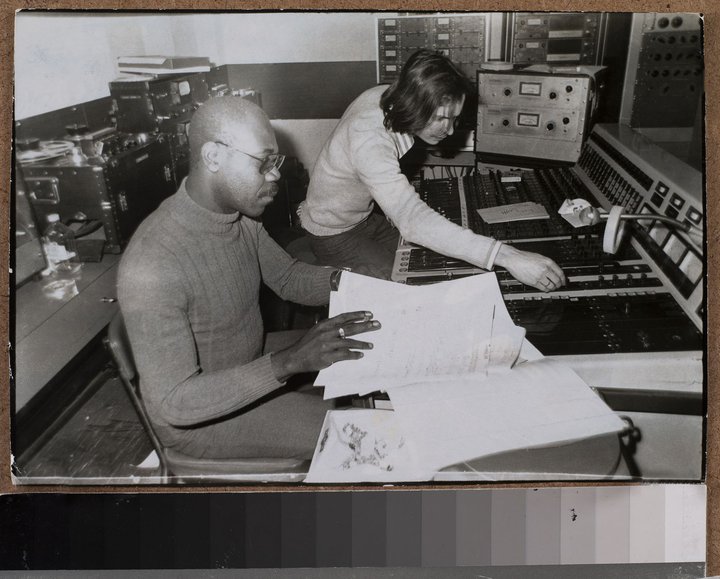

Dans les années 1980, Paris et Londres deviennent l’épicentre des cultures de la diaspora. A Paris, les musiques africaines attirent des publics bien plus divers qu’auparavant. Il est de bon ton d’aller danser dans les clubs africains de Paris, et divers artistes gagnent une popularité impossible à imaginer jusque-là, de Salif Keita à Youssou N’Dour. Ils produisent leurs disques dans les deux capitales et s’associent avec des musiciens blancs pour créer des styles métissés, mêlant sonorités africaines traditionnelles et synthétiseurs ou guitares plus occidentales. Il en va de même pour le mouvement raï et les succès de Cheb Khaled ou Cheb Mami. On commence à cette époque à parler de « sono mondiale » et de « world music ».

Pendant cette même décennie, le rap et le hip hop arrivent en Europe. Ces styles nouveaux créés par les Afro-Américains séduisent les jeunes des banlieues, les enfants des immigrés de la génération précédente. La France joue un rôle précurseur en créant la première émission radio consacrée au style, ainsi qu’une émission télé présentée par Sidney, « H.I.P. H.O.P. » qui passe sur les ondes de TF1 en 1984 et 1985. En Angleterre se développe une scène électronique : l’acid house, inspirée à la base par la house de Chicago et la techno de Detroit. Elle rassemble des musiciens d’origines diverses et prend son élan avec le morceau « Voodoo Ray » de A Guy Called Gerald, Britannique d’origine jamaïcaine.

C’est avec cette scène que se clôt l’exposition, marquant la fin d’une époque et le début d’une autre. Il reste encore beaucoup à dire sur les liens entre musique et immigration ; c’est aujourd’hui un sujet qui reste encore peu abordé par le monde académique. Le parcours proposé est cependant très riche, mettant en avant des liens méconnus entre musique, villes et populations immigrées qui ont profondément marqué le milieu artistique de leurs capitales respectives. « Paris-Londres. Music migrations 1962-1989 » est une exposition passionnante qui plaira à divers publics, qu’ils soient intéressés par l’histoire ou la musique, par les migrations ou les villes, par les problèmes postcoloniaux et d’intégration, et cet article ne fait qu’effleurer ce sujet touchant à la mémoire des êtres humains.

« Paris-Londres. Music migrations 1962-1989 », jusqu’au 5 janvier 2020

Musée national de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Texte : Anne-Sophie De Sutter

Crédits photos : Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris