« On aurait dû dormir » : un portrait de Gena Rowlands

Sommaire

Tout se joue à la rencontre, et non à la naissance : on se côtoie, on se méfie, on se supporte, on traverse du temps ensemble et on décide de ce que l’autre est pour soi, on reprend sans cesse la température de la relation. — Murielle Joudet

Le film de la femme et ceux de l’homme

Une démarche évidente consiste à mettre le réalisateur à l’avant-plan de toute discussion portant sur l'œuvre. Sans être nécessairement faux, ce point de vue unilatéral trahit l’essence même du travail de metteur en scène. Art du collectif, le cinéma l'est en particulier dans la méthode Cassavetes. Au milieu de sa troupe d'amis-acteurs, ce cinéaste a toujours privilégié l'improvisation dans l'idée de rester au plus près d'un matériau collecté dans la rue, dans les bars et, bien entendu, à la maison.

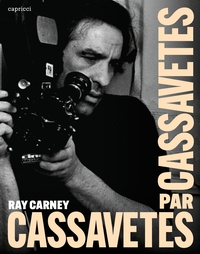

Il ne peut donc s’agir d’un hasard que, le même jour à la fin du mois de novembre 2020, la maison d’édition Capricci fasse paraître deux monographies, l’une consacrée à John Cassavetes, l’autre à Gena Rowlands. Cassavetes reçoit les honneurs d’un beau livre qui est une traduction d’un ouvrage américain signé Ray Carney. Proche de l’acteur-réalisateur, le critique entrelace récits, analyses et entretiens dialogués, laissant au cinéaste le loisir de se raconter. Le résultat somptueux peut prétendre au statut de biographie définitive, tant sur le plan du texte que sur celui des illustrations.

Plus confidentiel, l’essai de Murielle Joudet met quant à lui le focus sur Gena Rowlands. Ce parti pris est ingénieux autant que nécessaire. Lui seul en effet permet d’appréhender l’œuvre comme celle d’un collectif d’individus en désamorçant le surcroît d’attention dû au réalisateur.

Le film de la femme ne naît pas de la côte de l’homme. Il tient tout seul. — Murielle Joudet

L’histoire, anti-hollywoodienne au possible, n’est pas si banale. 1954, New York, un soir de théâtre, Gena Rowlands et John Cassavetes font connaissance. Tous deux sont âgés d’une vingtaine d’années. Elle, récemment diplômée de l’American Academy of Dramatic Arts, vient d’un milieu aisé, lui est fils unique d’un couple d’immigrés grecs. Le mariage a lieu quatre mois plus tard. Quelques années encore, et c’est leurs carrières qu’ils marient, s’éloignant, de ce fait-là, des grands studios. Autant dire que le couple n’attend pas vraiment d’une situation financière vouée à demeurer instable qu’elle leur assure davantage qu’une prospérité très relative. Et c’est dans une intimité prise au sens large, incluant bon nombre de bénévoles, famille, amis et compagnons de route, que leur cinéma voit le jour. Cette marginalité choisie doit autant à son économie artificieuse qu’à la personnalité de Cassavetes. Nourri d’un intérêt forcené pour ses semblables, l’enthousiasme du cinéaste ne tolère pourtant aucun compromis. De cette énergie, fédératrice parce que généreuse, l’œuvre est le reflet : radicale dans son indépendance, démocratique dans ses manières, discordante comme une scène de théâtre posée à même la vie. Ensemble, de la fin des années 1950 à la fin des années 1980, Rowlands et Cassavetes tournent une dizaine de films, dont sept sous la direction de Cassavetes.

Se prendre au jeu

Dans un premier temps, rapportée à l’entité du couple, l’hypothèse d’un « corps à deux têtes » chasse assurément l’image romantique et sexiste du mariage traditionnel dont la variante hollywoodienne convoque Pygmalion et son égérie. On voit alors, sur le plan de la création, ce que peut produire cette monstrueuse familiarité qui advient entre les êtres qui vivent pendant des années sous le même toit. Pas nécessairement une pensée complice, un dialogue ou toute autre forme de mise en abyme des liens conjugaux. Au niveau artistique, ce qui advient du tandem Rowlands-Cassavetes relève du désaccord érigé en principe. C’est une constante de crise. Au centre du processus créatif, dans les profondeurs un peu lourdes d’une intimité qui s’assume, charnellement et psychiquement, comme un va-et-vient fiévreux entre des corps que tout, par ailleurs, oppose, s’ouvre une fêlure par laquelle les assignations sont rejetées les unes après les autres. Soulagement. On s’emporte, on se déchire, on ne fait pas semblant de se comprendre là où seul importe qu’on cherche à s’atteindre.

Avant toutes choses, il convient d’insister sur un point. Loin d’inciter au voyeurisme, ce cinéma-là convie l’imaginaire au cœur du réel, consume les apparences et brûle les cadres. Si un aspect du fait domestique s’y révèle, c’est bien son irréductibilité à toute tentative de représentation. En aucun cas un procédé qui mobilise le jeu, le glissement de sens, la permutation des rôles, ne peut se confondre à la littéralité blême, factice, qui est l’apanage de la télé-réalité. Il ne s’agit pas de donner son intimité en spectacle, quitte à s’en fabriquer une de toutes pièces pour l’écran, il s’agit de creuser l’espace domestique comme n’importe quel artiste le ferait de sa personne, et d’y installer une base d’expérimentation.

On en revient ici naturellement à Gena Rowlands. Faire de soi un laboratoire : on ne saurait mieux définir la tournure particulière que l’actrice a su insuffler au travail de l’interprète. Murielle Joudet explique cela très bien en s’appuyant pour l’occasion sur le témoignage des proches autant que sur les déclarations de l’actrice. Il y a, dans la vie de l’actrice, une constante d’observation où s’annonce déjà l’intensité du jeu. Rester aux aguets, partout, tout le temps, saisir au passage ce qui, dans l’autre, viendra ajouter sa brique au personnage.

Ce regard d’enquête, la cohérence veut qu’il fonde aussi bien l’écriture du scénario que son déploiement concret. Prenons l’exemple d’Opening Night, qui propose un portrait de femme. Un travail liminaire consiste pour Cassavetes à écouter des centaines de femmes – ce qui, on le reconnaît, n’a pas dû lui déplaire, tant il appréciait la compagnie de la gent féminine, jeunes et moins jeunes, c’est important de le préciser. La préparation du rôle procède d’un même dispositif. Rowlands cueille ici un geste, là une intonation, et plus généralement, se laisse pénétrer (jusqu’à saturation) par la foule des femmes qui, parce que la vie est ainsi faite, font écho à ce que traverse le personnage.

La folie, un événement politique

Personnage, il est vrai, presque toujours dépeint en état de crise. Vient aussitôt à l’esprit l'exemple d'un autre film mémorable : Une femme sous influence (1974). Qu’est-ce que la folie selon Rowlands ? Après tout, le délire qui s’empare de Mabel n'affecte-t-il pas plus ou moins sauvagement toutes les femmes auxquelles l’actrice prête ses traits ? Ce fond égaré que le terme hystérie résume assez mal apparaît alors pour ce qu’il est : un événement politique. La maladie mentale masque aux yeux du monde le contexte social dans lequel s'enracinent les états de détresse que traduisent l’alcoolisme, la dépression ou, comme on dit aujourd’hui, la bipolarité. Si Murielle Joudet prend le temps de dresser un tableau détaillé et documenté de la condition féminine dans la période de l’après-guerre, c’est que Gena Rowlands occupe dans cette société-là une position clé qui lui permet de la représenter de l’intérieur.

On ne rappellera jamais assez à quel point Rowlands s’est dite réticente au mariage. Jeune actrice ambitieuse, elle ne savait que trop bien ce que le choix de l’amour risquait de lui faire perdre. C’était évidemment avant de connaître Cassavetes… Au point que l’effroi de se voir enfermer dans la fonction maternelle ne l’a pas davantage dissuadée de mettre au monde trois enfants. Et parce que la relation conjugale, sans avoir été aussi asphyxiante qu’elle l'aurait craint, n’a pas non plus été parfaitement libre et équitable, Rowlands a en elle quelque chose de ce destin de femme dont elle peut témoigner.

La collecte des assignations à l’œuvre dans sa vie privée comme auprès des autres aboutit à l’édification d’un point de vue féminin par excès. Le mouvement revient à incorporer tous les emplois normés jusqu’à n’en plus pouvoir… Épouse, divorcée, mère, nullipare, amante, prostituée, célibataire, sœur, jeune femme, femme vieillissante, grande dame… tout y passe dans un trop-plein d’étiquettes qui, mécaniquement, conduit tout droit à la folie. Que démontre Mabel, héroïne d’Une femme sous influence ? Qu’être femme, c’est être en représentation. Pour éprouver ce destin tissé de mille destins, Rowlands offre à son peuple l’espace intérieur d’une crise spectaculaire. Et c’est un répertoire entier de réactions adéquates, d’attitudes empruntées qui soudain explose.

Il faut en passer par là pour comprendre une anomalie du physique de Rowlands. En apparence, cette femme a tout d’une bourgeoise. Si l’on s’en tient à ce qu'une tenue vestimentaire peut seule raconter, par comparaison, le style de Katharine Hepburn ou, à la même époque, celui de Lauren Bacall, s'affirment de façon plus appuyée, plus directe, plus volontaire aussi. Mais le brushing, les jupes en tissu épais, les lainages amples et les fourrures, les talons, toute cette distinction blonde un peu datée qui, chez Rowlands, n’évolue pas, ne change pratiquement jamais quel que soit l’âge ou le rôle, comment l'interpréter sinon par le refus du déguisement ? Car peu importe ce qui habille le corps, en elle ce sont les muscles qui parlent. Le visage, le maintien, les gestes, l’intonation, tous sursignifiants, c'est cela qu'il faut voir, cela qui en jette. Pour une actrice qui, quoique visiblement soucieuse de plaire, ose ne pas paraître à son avantage (et combien sont-elles à avoir ce courage ?), que d'habileté à renverser les apparences !

Cassavetes rêve de dissoudre l’égo du cinéaste et la primauté du récit dans un bain de subjectivités, un rêve pur de collectif. Pour lui comme pour ses personnages, il s’agit de rétablir la liaison, de filmer les égo cherchant à s’atomiser au contact des autres. Il faut filmer non plus le repli royal, mais les maladresses d’une quête vers l’autre et la fatigue d’être soi. — Murielle Joudet

Cela tient évidemment à la stratégie d’une mise en scène visant à provoquer des chocs. Cassavetes interdit aux acteurs de partager leur point de vue sur ce qu'ils s'apprêtent à jouer. Dès lors, les échanges ont beau avoir été minutieusement écrits, on ne sait jamais à quoi il faut s’attendre de la part du partenaire, d’autant que l’ambiance générale favorise – Rowlands n’est pas la seule – l’outrance. Action-réaction. La caméra saisit l’interprète dans un état de surprise et d’expectative exacerbé. Suivant ce principe, Cassavetes fait peu de cas du texte, persuadé d’avoir plus à filmer sur le terrain du corps que sur celui des mots. Le texte ? Un enchaînement de monologues qui s’affrontent. La littérature – énoncer des intentions, s’expliquer, commenter une action –, intéresse moins son cinéma que la mise en lumière de ce qu’une relation suscite comme tensions, au-dehors comme au-dedans. Les moments de défaillance où les êtres, dépouillés, mis à nu, perdent leurs contours et chancèlent, sont des moments de vérité.

Chez soi

Par un effet de retour, Rowlands et Cassavetes font du jeu de rôles propre au cinéma et au théâtre un mode de vie à part entière. Ayant quitté New York pour Los Angeles, le foyer achève définitivement sa mue et devient un lieu de débats et de tournages. La maison établit une continuité entre divers ateliers montés au cours des années à la ville et à la campagne. Exactement comme les films, ces endroits sont rendus possibles grâce à l’argent que le couple gagne en faisant les acteurs à la télévision et au cinéma. Quand il s’agit de monter un projet, la contribution des amis ne vient que renforcer la propension de Cassavetes à ne pas ménager ses forces.

Les films sont justement là pour tenter de nouvelles combinaisons, parcourir les possibles. — Murielle Joudet

Le foyer n’est pas synonyme de réclusion. En revanche, l’intérêt pour le lien social engage, de façon aussi arbitraire qu’assumée, un prisme amoureux. L’amour est cette aberration qu'exprime la quête impossible de l’autre. Les relations entre les femmes et les hommes sont un thème de prédilection pour ce séducteur invétéré doublé d’un mari aimant que fut Cassavetes, les deux n’étant nullement contradictoires si l’on ne prend en compte que le point de vue masculin, car jamais l’histoire ne dit comment, de son côté, « l’épouse », peut-être seulement plus discrète, mène sa propre vie sexuelle, et qui sait, peut-être avec une liberté égale à celle que « le mari » se donne…

Ce que l’on nomme ici amour ne recèle pas une once de romantisme (entendu au sens hollywoodien du terme). Il ne s'agit pas davantage d'une quête esthétique. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil aux drôles d’amants que sont Minnie and Moskowitz (1971). Peut-il exister couple moins assorti ? Difficilement et c’est tant mieux. Car, du point de vue de Rowlands-Cassavetes, les femmes et les hommes appartiennent à des mondes séparés. Disons, pour résumer, qu’il s’agit moins d’essentialiser chaque sexe que de resserrer les nœuds d’incompréhension entre des êtres qui s’attirent autant qu’ils se repoussent. L’amour s’inscrit alors dans une compulsion de gestes qui, de temps en temps, laissent la place à l’expression d’un sentiment (frère et sœur dans Love Streams). Vivre est une ivresse, une fatigue, une addiction, car ce qui s’éprouve de manière paroxystique dans l’amour se rejoue, avec une intensité à peine moindre, dans les liens sociaux.

Le surplus, le raté, les moments de latence deviennent le centre, deviennent le cinéma. — Murielle Joudet

On la croyait éternelle. On aurait dû dormir.

Après un premier essai réussi publié en 2018, Isabelle Huppert. Vivre ne nous regarde pas, Murielle Joudet nous revient avec une analyse dont l’intérêt foisonnant va, cette fois encore, bien au-delà du strict sujet abordé. Portrait de femme assurément, la 4ème de couverture dit « roman » : roman d’un décor, celui de l’Amérique d’après-guerre, roman d’un couple, roman d’une actrice. Sur cette ligne brouillée où le cinéma rencontre l’histoire pour s’en revenir à ladite vraie vie, le tableau reste d'une actualité mortifiante. Redéfinition du travail, du couple, de l'espace professionnel et privé, mise en avant du collectif contre des modes de vie individualisants, recours au bénévolat et au DIY dans une démarche de financement privé / participatif qui trouve sa place aux marges d'un système jugé abject et contraignant : aucun message politique ne s'entendra là, aucun militantisme non plus, mais l'expression vaillante et faillible d'une politique en acte.

C’est un miroir que Cassavetes nous tend comme il le tendait jadis à la classe moyenne de son temps. Le portrait n’est pas flatteur. Utile cependant, dans une société qui, ivre d’images, se vit désormais à la manière aveugle d'un Dorian Gray.

Texte et captures d'écran : Catherine De Poortere

En exergue, Murielle Joudet cite Marguerite Duras :

« Voici l'aurore, la nuit craque de tous les côtés. On la croyait éternelle. On aurait dû dormir. »

Gena Rowlands. On aurait dû dormir, Murielle JOUDET, Capricci 2020 (lien vers le site de l'éditeur).