Diversifier les plaisirs : « Le Regard féminin » d'Iris Brey

Sommaire

Elle ne le désire pas en le regardant mais en l’inventant. — Iris Brey

Elles sont jeunes, séduisantes, astucieuses, musclées, armées et courageuses. À l’écran c’est une invasion de femmes venues prendre le pouvoir aux hommes. Dans ce face-à-face, la confrontation engendre de l’égalité : échange de regards, corps parfaitement désirables, objets sans défauts. Le programme possède l’évidence d’un blockbuster. On appelle ça : gender swap, permutation des genres. L’opération ne coûte pas grand-chose en terme de créativité. On répond à une demande, mais personne n’entend la question. Et ce n’est pas du female gaze.

Ce que le regard féminin n’est pas

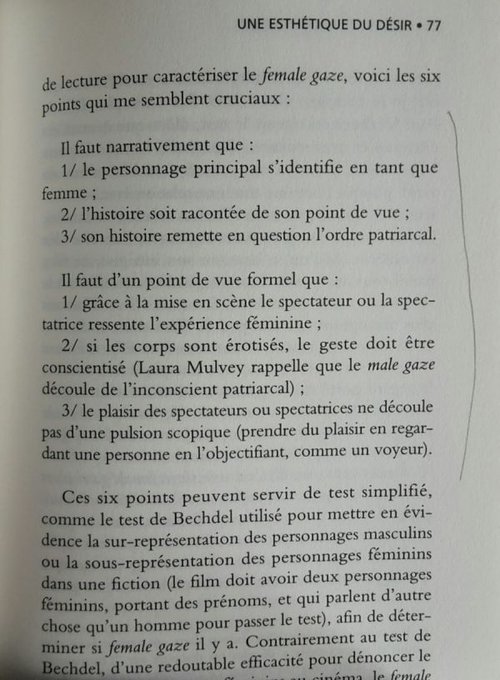

Avant de rentrer dans le vif du débat, il s’agit d’éliminer quelques encombrants. Nous venons de le dire, le regard féminin ne résulte pas d’une simple inversion du male gaze, procédé sans conséquence sur la remise en cause des rapports de pouvoir tels que construits ou reproduits par la fiction. Dans un contexte de médiatisation des luttes féministes et d’événements judiciaires retentissants, il ne serait que trop tentant de raccrocher ce livre aux feux d’une actualité définie par ses polémiques. Incontestable, la valeur politique de l’enquête n’est cependant pas l’objectif premier d’Iris Brey, pas plus que la volonté d’inscrire son propos au cœur d’un tumulte mobilisant le monde social. Il ne s’agit pas, insiste-t-elle, de moraliser le cinéma, pire : d’appeler à la censure, au boycott, reproches qui fusent ça et là de la part d’une critique qui se pense, elle, apolitique, pas plus d’ailleurs qu’il ne convient à tout prix de passer les films au crible de la sociologie. Ce n'est pas nécessaire. Iris Brey le démontre parfaitement : les films parlent d'eux-mêmes.

Par son approche sensible, fondée sur des questions d’ordre esthétique, l'essayiste s’engage à se préoccuper de ce que les œuvres disent dans leur langage propre. Sans nier la part d’idéologie dont les récits de fiction ou documentaires nourrissent les imaginaires collectifs, l’objectif demeure ici de s’attacher au geste cinématographique même, qu’est la mise en scène.

Le portrait de femme n’a de sens que dans la multiplicité. — Iris Brey

Dans ce travail, une catégorie de films peut prêter à malentendu, le « portrait de femme ». Porté indifféremment par des cinéastes hommes ou femmes, l’épithète ne promet à vrai dire pas grand-chose en termes de regard, sinon que oui, effectivement, pendant une heure trente, une femme sera regardée. Louable intention qui ne laisse pas nécessairement la parole à l’héroïne potentiellement réduite au statut de modèle, d’idée ou d’idéal, figures statufiées dont abondent les récits depuis l’aube de l’humanité.

Pas davantage qu’il ne rend compte a priori de ce type d’œuvres ou d’œuvres à coloration féministe, le regard féminin ne coïnciderait avec ce qu’on nomme vulgairement les « films de femmes ». Moins nombreuses, dans l’absolu, que leurs homologues masculins, les réalisatrices ne ressortent pas indemnes de la culture visuelle dominante. Que ce soit pour se filmer entre elles, ou pour filmer les hommes, certaines d'entre elles montrent qu’elles ont, elles aussi, intériorisé les codes du male gaze, point de vue considéré comme neutre et universel.

Male gaze, le regard masculin

Pour le définir succinctement, le male gaze décrit un agencement optique selon lequel le spectateur s’identifie à l’œil de la caméra. La caméra, comme par défaut (parce que le plus souvent, c’est un homme qui la dirige), relaie le regard du héros. Il y a donc, à l'écran, un sujet mâle, actif et puissant, il est le moteur de l’intrigue. Et les femmes, suivant une hiérarchie qui ne se cache pas, sont objets de désir. Une syntaxe avide de décolletés, de cambrures, d’épaules se développe au profit d’une idée de la beauté qui, des pieds à la tête, sert de produit d’appel. L’attrait du corps féminin est sans doute le plus vieil argument commercial qui puisse se concevoir. En revêtant les attributs du voyeur, le spectateur n’a guère d’autre choix que de jouir du spectacle.

On doit à Laura Mulvey (1941) d’avoir posé les bases de ce concept que définit une vision objectivante et fétichiste d’un corps féminin réduit à sa seule fonction libidinale. Un premier article paru en 1975 dans la revue Screen, Plaisir visuel et cinéma narratif (traduit en France en… 2018) pose les jalons de la ressaisie du septième art par la critique féministe. En dépassant le cadre historique et sociologique auquel ces études se confinaient jusqu’alors, la critique britannique requalifie la notion freudienne de scopophilie ou pulsion scopique en développant l’hypothèse que le plaisir de posséder l’autre par le regard, le plus souvent à son insu, s’imposerait dans la grammaire cinématographique comme un dispositif de découpage appliqué exclusivement à l’anatomie féminine. Et soudain derrière l’obsession callipyge de Kechiche s’abat tout un siècle de jambes, de ventres, de seins, de bras, de nuques et de bouches. Peu importe que ces appas, comme on dit, apparaissent dans leur nudité la plus crue, ou la plus désirable. Il suffit que le plan soit consciemment recherché. S’ensuit une profuse exhibition de chair, chair disponible à la découpe et taillée en quartiers de viande. Un mouvement de caméra, toujours le même, suivant une verticalité dénuée d’innocence, part à l’assaut des corps dans une ascension scabreuse qui peut interrompre son effort au niveau du menton. Après tout, la convoitise ne concerne que les parties sexuelles, et la bouche s’il s’agit du visage. Dans cette figure, tout le monde reconnaîtra James Bond, paire de jumelles à la main et cigare aux lèvres, à l'affût d'une future conquête scrutée à son insu. (Halle Berry sortant de l’eau dans Die another day, Lee Tamahori, 2002).

Laura Mulvey montre que l’arsenal hollywoodien destiné à promouvoir le male gaze repose sur une triangulation du regard au centre de laquelle une figure masculine capte les ressorts de l’action, ayant à son service toutes les caméras nécessaires pour que son vis-à-vis féminin, variable passive et contingente, se retrouve piégé sous une lumière flatteuse, tandis que le spectateur (captif) reste cantonné dans la position du voyeur. Dans un second essai intitulé « Fétichisme et curiosité » publié ultérieurement et traduit en français en 2019, Laura Mulvey affine son propos, s’attelant à questionner le manichéisme d’une analyse qui tendrait à séparer radicalement regard masculin voyeuriste et passivité du féminin en tant qu’image. Elle forme à ce moment-là l’hypothèse d’un regard féminin émancipateur.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’entrer dans le détail des études féministes en lien avec le cinéma – corpus d’une ampleur conséquente au fait duquel semble se tenir Iris Brey – pour constater avec elle que, dans la décision d’inventer de nouvelles normes de représentation, les hommes ne sont pas absents. À vrai dire, ils ne l’ont jamais été. Citons, entre autres, Carl Theodor Dreyer (La Passion de Jeanne D’Arc, 1928), Kenji Mizoguchi, (La Vie d'O'Haru femme galante, 1952), Alain Resnais (Hiroshima mon amour, 1959), Ridley Scott (Thelma et Louise, 1991), James Cameron (Titanic, 1998), ou encore Todd Haynes (Carol, 2015). Ces réalisateurs (ils ne sont évidemment pas les seuls), témoignent de ce que la diversité des points de vue où s’ancre et s’intensifie le plaisir du cinéma n’est, au fond, pas une affaire de genre – ne dépend pas, en tous cas, du genre du cinéaste.

Ressentir, habiter ces corps : un cinéma de l’expérience

Le regard féminin nous fait ressentir l’expérience d’un corps féminin à l’écran. Ce n’est pas un regard créé par des artistes femmes, c’est un regard qui adopte le point de vue d’un personnage féminin pour épouser son expérience. — Iris Brey

Concrètement, ce regard que l’on recherche, fondé sur une quête sensible, demande des outils d’analyse adaptés. Récusant toute approche à caractère idéologique, Iris Brey ne manque pas d’arguments pour se tourner vers le cadre théorique que présente la phénoménologie, démarche au plus près des corps, seule vraiment capable, selon elle, de restituer l’expérience de cinéma dans sa plénitude. C’est donc compter que le spectateur renouvelle également son attitude face à un écran (lui-même de plus en plus nomade) et soit considéré comme une corps actif, participant lui aussi à l’élaboration du film.

Cette dimension de participation se donne, par exemple, dans une mise en circulation des regards, entre caméra, personnages et spectateurs. À cet égard, Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (2019) va au-delà de l’intention en activant ces valeurs au sein d’une intrigue dont le propos explore la co-construction des regards dans un jeu permanent de relance et de réciprocité.

Du côté de la critique, il s’agit donc de creuser le tissu affectif qui se pense au travers des protagonistes, c’est-à-dire, de se laisser pénétrer par leur manière d’être, leur physicalité, leur expressivité, travail qui ouvre à une intériorité du film que les images ne font et ne peuvent qu’effleurer, à moins d’encourir le reproche de se montrer lourdement démonstratives.

L’approche phénoménologique est la plus adaptée lorsqu’il s’agit pour le spectateur de ressaisir une émotion sensuelle. Qui n’a encore à l’esprit la séquence d’ouverture d’Hiroshima mon amour, cette pluie de scintillations qui, de caresse en caresse, bras, mains, dos, poitrine, embrase les peaux, et, par la figure de l’étreinte, transmue la poussière radioactive en sueur ? L’image dotée de telles propriétés haptiques s’offre au toucher (mains, moiteur, sablage), à l’ouïe (musique répétitive), au goût et à l’odorat (acidité de la sueur), luxuriance sémantique dont un commentaire centré sur la vision ne suffirait pas à rendre compte.

Horizontalité et circulation des regards : le spectateur actif

La délicatesse de l’approche phénoménologique est que les valeurs qui la promeuvent sont précisément celles qu’elle révèle dans ses champs d’application, notamment dans celui d’un cinéma renouvelé par le prisme du féminin : égalité, partage, mais aussi participation. Réalisé en 1943, Meshes of the Afternoon de Maya Deren et Alexander Hammid compte au nombre de ces objets filmiques non identifiés qu’affectionne le discours psychanalytique, à l’instar des films surréalistes des années 1930 (Un chien andalou), ou plus tard, l’œuvre de Lynch. Des images oniriques et volontiers violentes nous plongent dans la psyché d’une femme dont on ne sait rien. Aussi importe-t-il, pour que le film fasse sens, que le spectateur se choisisse un rôle à tenir : déchiffreur, rêveur, complice. Ce type d’engagement dont la nature peut varier est précisément ce que requiert le regard féminin au cinéma dans la mesure où ce qui est montré relève moins, dans ce cas, d’un énoncé rationnel qui prendrait une forme humaine, que des traces laissées sur son passage par une subjectivité mouvante.

Il est précieux de penser à la peau du film non pas comme à un écran, mais comme à une membrane qui amène les spectateurs au contact des formes matérielles de la mémoire. — Laura Marks, « The Skin of the films », 2000 (trad. Iris Brey)

Une autre stratégie destinée à préserver l’intégrité des personnages, et par là, à les soustraire, jusque dans leur nudité même, à toute éventualité de voyeurisme, se présente sous la forme d’un procédé qu’on désigne par « détachement passionné ». Modifier la nature de l’émotion en même temps que lui offrir une ampleur inédite, c’est l’effet que retire Chantal Akerman de cette mise à distance lorsqu’elle filme un rapport sexuel. La séquence finale de Je tu il elle met en scène deux corps féminins faisant l’amour. La caméra se tient à distance tout au long d’un plan fixe divisé en trois tableaux. L’étreinte n’a ni début ni fin. Prises en cours et sans climax, les caresses pourraient ne connaître aucun commencement et ne jamais devoir s’arrêter. Ici, l’orgasme ne définit pas la jouissance. Une chorégraphie s’invente, des êtres se cherchent à même la peau, les figures se font et se défont avec une rapidité tout animale, un appétit tangible. L’intimité d’une pareille danse, parce qu’elle est perçue avec la réserve qui s’impose, accroît sa beauté d’une sauvagerie qui bouleverse.

Moins érotiques et tout aussi efficaces comme effets de distanciation, l’humour, ou l’emploi de la voix off peuvent intervenir pour empêcher l’identification du spectateur à la scène qui se joue sous ses yeux. Un autre procédé vaut également la peine d’être mentionné, celui de « l’adresse directe ». Le regard caméra qui interpelle le spectateur, et, ce faisant, gèle le processus scopophilique, la show-runneuse et actrice Phoebe Waller-Bridge en a fait sa spécialité dans Fleabag.

Les séries à l'avant-garde

S’il doit être ici question de séries, celles-ci sont souvent citées en exemple par Iris Brey, à l’instar de l’emblématique I Love Dick (Jill Solloway) ou, dans un registre différent, The Handmaid’s tale (Bruce Miller d’après Maragaret Altwood), ou encore Big little lies (David Kelly d’après Liane Moriarty), sans oublier Girls (Lena Dunham). Plus que de s’attarder sur une forme qui aurait sa préférence personnelle, c’est de la part d’Iris Brey une manière d’insister sur le fait que les séries offrent encore aujourd’hui un espace d’expérimentation privilégié pour des autrices et auteurs qui, à défaut de répondre aux standards d’embauche du cinéma mainstream, trouvent auprès des chaînes privées (du câble et de l’Internet) les moyens financiers de concrétiser leurs projets. Ceci est d’autant plus vrai pour les femmes qui, en dépit des politiques paritaires, peinent toujours autant à convaincre les financeurs, dans tous les domaines. Cet état de fait donne lieu à une réjouissante mise en abyme dans la série The Deuce (David Simon). Tandis que Candy (Maggie Gyllenhaal), aspirante réalisatrice de films pornographiques féministes, frappe en vain à toutes les portes, ses interlocuteurs (hommes blancs de plus de 50 ans) se demandent : un film porno féministe, mais qui ça peut intéresser ? Le regard féminin sur le sexe serait-il à ce point subversif que la menace qu’il représente lui vaudrait d’être écarté par l’industrie sur cette seule présomption ?

Lorsque nous regardons un porno, regardons-nous un viol sans nous en rendre compte, un acte où la subjectivité du corps féminin serait tellement hors champ que l’on ne prêterait plus attention à ce que nous avons sous les yeux ? Ou faudrait-il, au contraire, ramener la subjectivité féminine dans l’image pornographique afin de construire un autre discours ? — Iris Brey

Pour ne pas s’appesantir sur un constat dont le ressassement n’aboutirait une fois encore qu’à l’expression d’un ressentiment stérile aussi bien que clivant, Iris Brey s’emploie, c’est le cœur de sa thèse, à isoler et à commenter quelques motifs où le regard féminin joue avec pertinence son rôle de critique des normes de la représentation. Grossesse, avortement, viol, marginalités, désir et jouissance sont ainsi scrutés dans une optique de remise à jour et d’ouverture des possibles.

Cinéma et culture du viol

Il s’agit de penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels, non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l’encourageant. Le viol apparaît ainsi comme un comportement extrême dans un continuum qui commence ainsi avec les comportements ordinaires, jugés normaux. — Eric Fassin, 2019

Le chapitre traitant des représentations du viol à l’écran, phénomène de société dont on commence à entrevoir l’ampleur dès qu’à l’énoncé de l’événement vient se substituer la notion de culture, présente à lui seul un solide argumentaire dans l’élucidation du rôle normatif de la fiction, des images et des récits sur le tissu sensible du monde social.

Dans la majorité des scènes de viol, l’agresseur devient pendant quelques minutes un « metteur en scène », le double du cinéaste. — Iris Brey

En finir avec la culture du viol, c’est en finir avec une drôle d’histoire de victimes et de coupables désignés, c’est en finir avec une invisibilisation de la souffrance maquillée en excitation, c’est se débarrasser de l’idée que non c’est oui, c’est en finir avec l’héroïsation virile des agresseurs, avec un regard connivent qui se régale du spectacle des martyres. De cette prise de conscience, l’adaptation sérielle de Game of Thrones a fait les frais, les fans s’élevant par milliers contre la complaisance des scénaristes et réalisateurs de la série pour des traitements dégradants infligés aux héroïnes. Plus problématiques, les chefs d’œuvre du passé dont il s’avère délicat d’opérer le procès. Iris Brey, quant à elle, n’hésite pas à livrer une relecture démystificatrice d’une séquence de Blow up (Antonioni, 1967) faisant étalage d’un rapport sexuel forcé sous les dehors racoleurs d’un jeu de séduction entre jeunes gens propres et jolis. Ce passage offre à l’essayiste l’occasion d’adresser une lettre ouverte à une certaine cinéphilie à la française laquelle, soucieuse de défendre ses idoles, s’avoue surtout soucieuse de se défendre elle-même (voir l'affaire Polanski). L’argument est ici que la remise en cause porte bien sur un geste de cinéma (inégalité de la représentation des corps masculin et féminin, complaisance de la caméra pour le désir masculin, etc), celui-là même sur lequel se fonde la bonne réputation d’un réalisateur. Ellipses, ambivalence des regards, rires nerveux : dans ces jeux de cache-cache savamment mis en scène, le réalisateur pose des œillères à la caméra. La dramaturgie est habile à masquer le réel de rapports de force qui, entre un homme et une femme, n’ont plus rien d’érotique.

Nombreuses sont les propositions émanant de cinéastes hommes ou femmes qui heureusement, nomment le viol là où il convient de le nommer, première étape, et qui, seconde étape, s’emploient à le déconstruire en tant que moteur fictionnel. Ironie du sort, Elle (Verhoeven), film d’un intérêt primordial, a fait l’objet d’un violent rejet de la part de la critique (y compris féministe). S’agit-il vraiment, comme on l’a entendu, d’une apologie perverse de ce qui, sur le plan sexuel, peut opposer désir masculin et désir féminin ? En réalité, sans se prendre, il est vrai, trop au sérieux, le film tente d’éclairer cette zone grise d’où s’originent les violences sexuelles. Dans l’équation, une subtile déviation des affects distille un doute sur ce qui anime les personnages et par là, met le spectateur au défi de procéder lui-même à un déchiffrement de leur conduite. Car ce qui intéresse Verhoeven, ce n’est pas de ranger victime et coupable dans des catégories étanches, mais de dépeindre un climat de malaise et d’immunité favorisant le passage à l’acte et l’explosion soudaine de la violence.

Désir et jouissance

Sur un versant plus allègre, désir et jouissance se prêtent à des analyses tout aussi engagées sur le terrain des politiques de l’intime. C’est l’occasion pour Iris Brey de rendre hommage à cette pionnière du cinéma que fut Alice Guy, injustement oubliée par une industrie, au succès de laquelle elle contribua pourtant de façon décisive.

> À lire : un article retraçant la biographie et l'invisibilisation d'Alice Guy

Alice Guy, en effet, n’est rien de moins que la toute première réalisatrice d’œuvres de fiction – les frères Lumière s’étant cantonnés à l’image documentaire. Parmi les milliers de courts-métrages que cette femme remarquable a produit pendant sa courte carrière hollywoodienne, s’il s’en trouve un qui mérite bien notre attention, c’est le fameux Madame à des envies, réalisé en 1906. Ce petit bijou d’une poignée de minutes nous met en compagnie d’une dame dont il ne fait aucun doute que l’état de grossesse lui profite en tout point. Souriante et gaillarde, la voilà qui se promène, mari attentionné à un bras… et des envies plein la bouche. Sucette de la fillette, absinthe du consommateur, hareng du mendiant, pipe du colporteur : tout ce qui se chipe et s’avale (de forme phallique) excite cette dame décidément bien irrévérencieuse. Le film a beau se conclure par une chute dans un carré de choux célébrant la venue au monde d’un petit mâle, on retient de ce tableau le visage extatique d’une femme, enceinte et désirante, saisie dans un moment de jouissance communicative.

La jouissance féminine n’est pas contenue, elle déborde, elle ne s’arrête pas, et malgré tout on ne la voit pas : on la ressent. — Iris Brey

Ne pas voir, mais ressentir, la formule paraît si simple. C’est pourtant à cet endroit liminaire, seuil du plaisir esthétique, que la prégnance du male gaze, ancré dans l’inconscient collectif, s’avère indécelable. Aujourd’hui, après Alice Guy, Chantal Akerman, Jane Campion, Andrea Arnold et bien d’autres, les occurrences d’un renversement du regard en faveur du sensible se multiplient. La différence se marque notamment dans la façon de filmer l’amour : au surplomb du male gaze (où forcément, la séquence s’arrête à l’orgasme masculin) succède une caméra à l’épaule (Campion, Arnold), placée à hauteur des corps, et un écoulement du temps plus diffus. Le récent succès de Wonder Woman (Patty Jenkins) fournit un exemple éclatant de ce qu’une réflexion critique menée sur les mouvements de caméra peut produire comme effets disruptifs sur les codes genrés.

Nouveaux paradigmes : Mutation, incorporation, porosité et nomadisme

Le queer n’est pas uniquement une question de sexe et de genre et se répercute sur l’ensemble des binarismes systématiques qui nous sont imposés : nature/culture, monde imaginaire/monde réel, théorie/fiction, corps/esprit, haute culture/basse culture et que je m’attache à réparer. — Emilie Notéris

S’il est un fait que la démarche d’Iris Brey s’annonce stimulante pour le devenir des images, il va de soi qu’un tel travail, quelque précautionneux qu’il se présente dans son mode opératoire, ne peut s’exempter des critiques qui à leur tour le conduiront à un dépassement profitable. Parmi les commentaires les plus pertinents que le livre a suscités, on retient l’intervention d’Emilie Notéris parue dans la revue Débordements sous le titre Pour un regard féministe. Dénonçant le risque d’essentialisation associé à l’emploi de l’adjectif « féminin », auquel elle reproche son caractère peu inclusif, Emilie Notéris fustige l’avènement d’une critique paranoïaque qui, selon elle, se rendrait coupable de renforcer les clivages binaires en répertoriant les œuvres selon certains critères extradiégétiques, autrement dit étrangers à la narration, comme, par exemple, le masculin et le féminin. Au modèle ségrégateur, Emilie Notéris en propose un autre, en s’inspirant du paradigme queer, thèse qu’elle développe dans l’essai La Fiction réparatrice. Ainsi, plutôt que d’épauler la quête d’un regard supposément féminin (ne pourrait-il pas carrément se dire féministe ? reprend-elle), préfère-t-elle étudier comment certaines œuvres mettent en place une grammaire révolutionnaire, fondée sur le modèle du mélange, de la mutation, de l’incorporation, de la porosité. L’objectif de sa démarche reste finalement assez proche de celui d’Iris Brey : soutenir le cinéma dans un effort constant de réinvention, dans l’espoir que ces propositions nouvelles infusent les imaginaires.

Sans se déclarer partisan, le regard féminin participe activement d’un élan révolutionnaire appelant à un changement du monde par ses représentations. Il ne peut se résumer à détrôner la culture visuelle dominante. Son attrait réside moins dans ses capacités de remise en cause que dans les perspectives qu’il ouvre dans le champ du sensible, et par là, dans le tissu affectif de la société. Il est impératif que l’art, le politique et l’intime se reconnaissent comme des alliés contre une vision capitaliste selon laquelle les corps sont pris tantôt pour des marchandises, tantôt comme cibles de consommation, rarement pour des sujets. À cet égard, ces figures douces de la résistance que sont dans la fiction les vagabondes, les nomades, les marginales (Mona, Cleo, Wanda…) sont comme le point aveugle du regard féminin, ce mouvement d’ombre dont la lumière ne revient pas. Leur silence, leur opacité s’érigent contre l’objectivation des corps, des êtres vivants, la négation des subjectivités, et mettent en évidence l’énigme que demeure la chair nue, et à quel point elle oblige celle ou celui qui la regarde, mieux : la ressent.

Le Regard féminin, une révolution à l'écran, Iris Brey, Editions de L'Olivier, 2020

Catherine De Poortere