Ateliers artistiques avec des enfants migrants : interview de Marion Colard et Ninon Mazeaud

Sommaire

- PointCulture : Bonjour. Pouvez-vous, avant d’aborder les détails de votre projet, vous présenter personnellement l’une et l’autre : d’où vous venez, quelle est votre formation, votre parcours ?

- Je m’appelle Marion Colard. J’ai fait mes études à l’Ihecs : un master en animation socioculturelle et en éducation permanente. Dans le cadre de mes études, j’ai fait un stage qui a été assez déterminant pour moi et pour ma manière d’envisager mon travail par la suite : j’ai travaillé trois mois avec des Roms en Roumanie. J’ai consacré mon mémoire à la femme rom et à sa possible émancipation au sein de la société traditionnelle. Là-bas, j’ai aussi travaillé avec les enfants du quartier. J’ai mené un atelier photo qui a résulté en une exposition. Tout cela a établi les bases de mon travail participatif avec des publics dits « fragilisés ». Depuis quatre ans, je travaille aussi en tant que chargée de projets à la Maison de la création, le centre culturel de Bruxelles Nord. Et sur le côté, je développe des projets photo ou artistiques avec différents publics.

- Moi, je m’appelle Ninon Mazeaud. Je suis arrivée à Bruxelles pour faire une année d’études en reliure à La Cambre, puis j’ai terminé ma formation aux Beaux-Arts en édition et sérigraphie. J’ai commencé à proposer des ateliers dans un endroit qui s’appelait La Maison des migrants et qui était une grosse occupation à Ixelles il y a trois ans. Là-bas, je faisais juste des ateliers avec les enfants le dimanche parce que c’était le jour où tout le monde était là et où il se passait le moins de choses. Quand ils ont dû déménager, ils ont demandé un coup de main aux gens qui venaient souvent. Moi, ça faisait sept mois que j’y allais très régulièrement et je leur ai donné un coup de main. Depuis lors je les aidés quatre fois à déménager ! Je suis restée avec eux et j’ai continué à animer des ateliers avec les enfants, y compris dans leur dernier lieu en date : la Petite maison à Schaerbeek. C’est un peu le même projet qu’à la Maison des migrants, mais en beaucoup plus petit.

À côté de ça, j’ai commencé à faire d’autres ateliers avec d’autres enfants, entre autres au Petit château. Et avec des adultes aussi, à Globe Aroma par exemple. Je me déplace avec mes petits pinceaux et mes petites peintures à la recherche de gens dans différents endroits.

Des réalités très différentes

- À partir de vos parcours personnels, quelle est l’origine de vos projets avec les migrants ? Quelle a été l’impulsion ? Qu’est-ce qui vous a fait passer à l’acte ?

- M.C. : En 2017, alors que je travaillais déjà à la Maison de la création, on a ouvert la Maison de la création à Neder-over-Heembeek – loin du centre de Bruxelles, dans une partie de la ville enclavée entre le parc de Laeken, le canal et le ring – un quartier très particulier peu connu même des Bruxellois, où on a ouvert un centre de premier accueil pour mineurs étrangers non accompagnés (Mena). Très peu d’habitants savaient exactement qui ils étaient… Et, en même temps, j’entendais des rumeurs et je lisais des commentaires sur Facebook qui, entre la peur et le racisme (« Neder devient une poubelle »), évoquaient la construction d’un « nouveau Fedasil » ou d’un « nouveau Petit château » dans leur quartier.

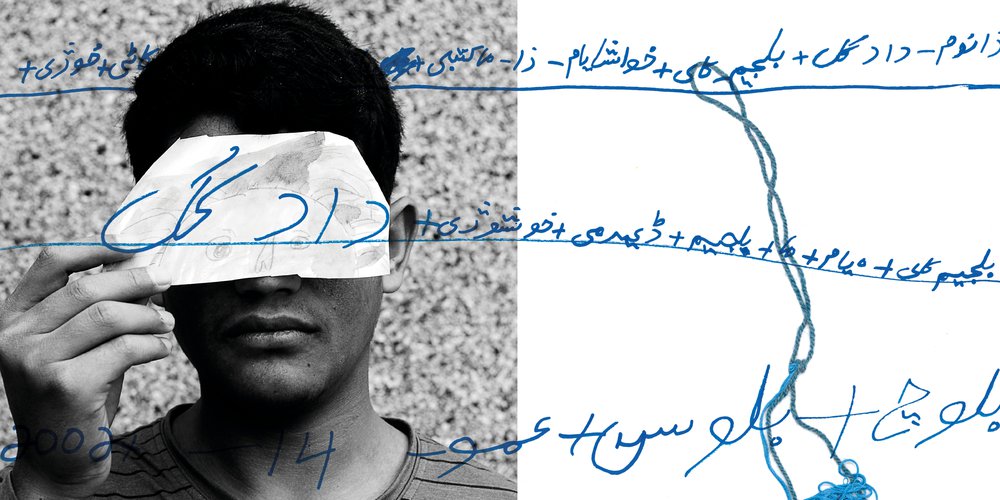

Pour essayer de créer une rencontre entre ces enfants déjà présents et les habitants, j’ai proposé un projet en tant qu’animatrice à Fedasil Neder-over-Heembeek. C’était le premier jet du projet « Traces » qu’on reprend maintenant avec Marion. Cela partait de la question de l’identité et du droit à l’image (parce que quand on est mineur, on ne peut pas diffuser son visage sans l’accord des parents ; or les parents des Mena ne sont par définition pas sur le territoire belge).

Le projet tournait autour de la question de montrer qui on est aux habitants de Neder-over-Heembeek… mais sans pouvoir montrer son visage. — Marion Colard

- N.M. : C’est rigolo parce que moi, c’est assez différent. Pour moi, l’impulsion est très liée aux médias.

À force de lire les journaux et de voir tous ces mots – « migrants », « réfugiés », etc. – repris aussi par la télévision, je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose. — Ninon Mazeaud

À cette époque, en 2016-2017, je passais beaucoup à la gare du Nord de Bruxelles parce que j’allais travailler avec des enfants à Liège pour un stage. Dans le paysage bruxellois, les réfugiés étaient quand même très présents… Il y a eu toutes ces histoires avec le parc Maximilien aussi. Je voulais faire quelque chose mais je ne me sentais pas de faire quelque chose en dehors de mes compétences. Vu ma formation artistique et tous ces ateliers que j’avais organisés avec les enfants, je me suis dit qu’il fallait que je trouve un cadre pour mettre sur pied des ateliers avec des enfants qui n’avaient pas trop accès à tout ça. C’est comme ça que j’ai trouvé la Maison des migrants parce que c’était à ce moment-là une des plus grosses occupations et qu’ils étaient très ouverts à ce que des projets s’y réalisent.

- Derrière l’idée générale d’ateliers avec des migrants se cachent des réalités très contrastées : des ateliers très différents les uns des autres, des migrants très différents aussi… Ninon, tu as beaucoup parlé d’enfants mais j’imagine qu’entre les enfants d’une occupation ou ceux du Petit château, la manière d’organiser l’atelier est très différente ? A moins que je me trompe…

- N. M. : Non, c’est super différent. Je pensais que cela serait plus similaire mais le cadre, toutes les règles à Fedasil, au Petit château, rendent le travail artistique beaucoup plus difficile. Certaines de mes initiatives en ateliers ont un peu été cassées par les règles, entre autres en matière de sécurité. L’avantage d’être dans une occupation, que ce soit à La Voix des sans papiers ou La Maison des migrants, c’est qu’il y régnait quelque chose de très spontané et de très libre. La confiance avec les parents se mettait aussi plus vite en place. À Fedasil, je ne sais pas si c’est dû au fait de la structure ou parce qu’ils sont dans des problématiques plus administratives, mais la confiance a été plus lente à s’établir. Mais, malgré tout, j’aime bien travailler dans les deux contextes et, dans l’idéal, j’aimerais que les deux groupes d’enfants puissent se rencontrer.

Au-delà des frontières de la langue

- Une question assez évidente qui vient à l’esprit quand on imagine des ateliers avec des migrants est la question de la langue – ou des langues. Avez-vous travaillé avec des interprètes ? Ou avez-vous trouvé des manières de ne pas passer par la langue ?

- M. C. : Je me suis posé la question au début et en même temps je me suis dit que j’allais me lancer et qu’on verrait bien ! Il n’y avait pas d’interprète. On partageait un tout petit peu d’anglais (sur les deux groupes de dix participants, il y en avait un qui parlait anglais !). Un des deux groupes venait de Guinée et on avait le français en commun mais dans l’autre groupe, majoritairement afghan, on avait à peine quelques mots en commun. Mais c’est ça qui est beau avec le dessin et les arts visuels, c’est que c’est un autre discours et une autre forme de communication. C’est aussi pour ça qu’on a choisi ces moyens d’expression-là. Puis, je faisais tout ce qu’ils faisaient : je faisais les ateliers avec eux. Je n’étais pas un professeur qui disait « Tu vas faire ça ! » mais je le faisais moi aussi. Il y avait aussi un rapport d’imitation, dans le bon sens du terme.

Ce qui m’a fort touchée au niveau de la langue, c’est qu’ils écrivaient des témoignages très libres dans leur langue maternelle. Au début, c’était très basique : j’ai tel âge, je m’appelle comme ça, etc. Puis, au fur et à mesure des ateliers, il y a eu des textes plus compliqués que je ne comprenais pas. Je les ai repris, gardés et j’ai cherché des traducteurs (un ami qui parlait swahili, une fille qui travaillait dans un restaurant vietnamien et dont les patrons ont bien voulu traduire le texte en vietnamien, etc.). Quand j’ai enfin pu comprendre ces textes, il y en avait de très très forts, qui étaient de vraies bouteilles jetées à la mer. Mais il y a eu tout ce temps écoulé entre le moment où ils l’ont écrit et où je l’ai lu, à cause de la langue. C’était très émouvant. — Marion Colard

- N. M. : Encore une fois, je vais parler des enfants. Ce que j’aime bien avec les enfants, c’est qu’on peut passer outre cette barrière de la langue, parce qu’il y a quelque chose de spontané dans l’expression avec eux. Aussi de mon coté : je sais que je suis très expressive devant un public d’enfants. Tous mes mouvements – et surtout mon visage – vont donner des informations sur ce que je suis en train de vouloir leur transmettre. C’est plus difficile avec les adultes. J’ai plus rencontré des barrières de langue avec les adultes parce qu’il y a moins de spontanéité et qu’ils ont besoin de comprendre certaines choses… parfois aussi, des groupes d’hommes vont se mettre à parler arabe entre eux pour, d’une certaine manière, m’exclure… ou des travailleurs sociaux du Petit château vont venir me parler en français pour, l’espace d’un moment, exclure les migrants. Un peu des rapports de force. Là, la langue peut aussi devenir un moyen de montrer que « tu es différent de moi » et parfois que « je n’ai pas envie de te faire passer cette information ». Avec les enfants, le seul truc que j’ai constaté, c’est que j’ai du mal à leur faire passer des consignes. Dès que je sors le matériel de dessin, ils se l’approprient et finissent pas faire ce qu’ils ont envie. Mais, je vois aussi ces ateliers comme ça : comme des sortes de refuges, de moments privilégiés. Et s’ils sont envie de faire ça, même si ce n‘est pas ce que j’avais prévu, ce n’est pas si problématique que ça.

- M. C. : Je trouve que ça amène une certaine humilité. Quand on conçoit un projet, quand on écrit un dossier, on est fort dans les objectifs, le pourquoi, le comment, les intentions, etc. Mais quand on arrive là-bas, on commence vraiment et tout change, tout est balayé par le « faire ». On va juste faire… et voir ce que ça donne ! Il n’y a plus trop d’intellectualisation du processus.

- N. M. : On va à l’essentiel ! C’est drôle de voir les échanges dans ce contexte. Moi, j’ai appris pas mal de mots en arabe. Et eux en français. Ils sont souvent très étonnés de se retrouver face à des gens occidentaux, « de chez nous », qui parlent un peu arabe avec eux. Je trouve ça chouette de leur renvoyer ça. C’est une forme de reconnaissance, une façon de se donner à chacun.

Temporalités, de l'urgence à l'attente

- Un autre volet que je voulais aborder est celui de la temporalité de votre projet, de la durée des ateliers. Dans votre cas, elle est assez courte et très liée au passage assez court des Mena dans le centre « de première ligne » de Neder-over-Heembeek. Après quelques mois, ils sont dispersés en « seconde ligne » un peu partout dans le pays…

- M. C. : J’ai construit un projet en tenant compte de cette temporalité-là. C’était aussi ça qui m’intéressait. C’est aussi pour ça que le projet se nomme « Traces » : tu les rencontres, ils sont là… puis très vite, ils ne sont plus là ! Et tu ne sais pas toujours où ils vont. Dès le début, eux et moi on savait qu’ils ne seraient plus là au moment de l’exposition ou pour le rendu final. C’est une réalité. Beaucoup de gens m’ont demandé « Mais ils sont où, maintenant ? ». « Eh bien, ils ne sont plus là… Ils sont dispersés un peu partout en Belgique. »

Mais on a discuté de ça entre nous hier : on aimerait mettre en avant tout cet « après », les retrouver, pour beaucoup devenus majeurs, vivant à la frontière du Luxembourg ou en Flandre. C’est important, ça fait partie intégrante du projet. Mais, ça ne permet pas de construire une relation sur la durée, de rentrer au quotidien dans une relation très personnelle. Mais je crois que cela peut être tout aussi fort sur une période courte.

- En tout cas, ici, c’est clair dès le début. Et toi, Ninon ? En suivant une partie des gens de la Maison des migrants de déménagement en déménagement, tu construis plus quelque chose sur la durée, non ?

Dans le projet de Marion, ce qui est beau c’est qu’il y avait un début et une fin. Moi, en suivant toutes ces occupations, j’ai du mal à voir où va être la fin. Et je trouve d’ailleurs qu’il n’y en a pas. Au fur et à mesure, nous sommes devenus des amis, je vois grandir les enfants. Même si, faute de temps, je fais moins d’ateliers, ils font d’une certaine manière partie de mon quotidien. Du coup, cela a aussi fait tomber la protection que je m’étais construite autour de moi et selon laquelle ce n’était qu’un projet artistique. C’est devenu beaucoup plus personnel et tout se mélange un peu. Je suis aussi très contente de ça. C’est une rencontre différente des autres rencontres mais, c’est vrai, j’ai du mal à poser une fin, à imaginer comment on va pouvoir se dire « au revoir »… — Ninon Mazeaud

- Avez-vous déjà été confrontées à la disparition brutale d’un participant à cause d’une expulsion ?

M. C. : Dans mon projet, comme ce sont des Mena, ils ne peuvent pas être expulsés tant qu’ils sont mineurs. Mon projet, c’est vraiment un cocon : ça dure un mois, ils sont protégés, accompagnés. Par contre, quand j’y suis retournée, il y en avait qui s’étaient fait transférer d’un centre à l’autre. Le côté administratif le plus violent, je l’ai ressenti plus tard, quand je me suis rendu compte que la plupart avaient été reconnus « majeurs » et qu’ils n’étaient plus protégés. Mais ce sont eux, les majeurs, qui ont pu venir voir l’expo, prendre le train tout seuls pour venir à Bruxelles. J’ai senti quand je les ai revus qu’ils s’étaient retrouvés tout seuls de leur âge parmi des centaines d’hommes de trente ans et plus et que cela ne se passait pas très bien. Ils étaient un peu sous le choc. Passer de l’accueil de « première ligne », très bienveillant, très accompagnant, à l’anonymat et à la menace de se faire expulser…

N. M. : Moi, j’ai vécu une expulsion au Petit château et c’était horrible ! C’était une famille tchétchène avec qui je travaillais depuis longtemps. Comme récemment ils se sont mis à vider le Petit château, ils prennent les décisions beaucoup plus rapidement. C’étaient des gamins incroyables, on ne parlait pas la même langue mais on partageait énormément. Un jour, j’arrive pour un atelier et ils étaient en train de pleurer dans la cour après leur cinquième demande et leur cinquième refus… C’est ce qu’ils appellent un « retour volontaire », mais quand tu vois la tête des gens, ça n’a rien d’un retour volontaire !

Les enfants au centre du projet

- Dans votre dossier de description de votre projet, vous affirmez vouloir « mettre l’enfant au centre du débat sur la migration et s’appuyer sur leur discours, leurs expériences et leur ressenti ». Comment cela se passe-t-il en pratique ? Faut-il les pousser à prendre cette place ou la prennent-ils d’eux-mêmes ? Comment faire pour que, dans le cadre de votre programme, ce soient eux qui émergent ?

- M. C. : Je pense que l’identité est quelque chose qui se construit, mais à partir d’éléments qui sont déjà là. Nous, on a cette vision de ce qu’on veut faire qui passe par cette idée de visages, d’anonymat, du fait de passer par le corps, les mots, la langue, l’écriture… les objets, aussi ! En tant qu’artistes, on est souvent dans le « Garder ! Garder ! Garder ! », dans une sorte d’amassement de talismans… Et on se confronte à leur réalité qui ne permet pas de trimbaler beaucoup d’objets…

- Les dessins face au miroir, cela vient plutôt au début du processus ? Ou plus tard, plus vers la fin ?

- M. C. : ça vient plutôt au début.

- Parce que là, par la nature même du dispositif, on se dessine soi-même et pas le voisin ou le paysage. Cela conforte d’office la question de l’identité.

- M. C. : Oui, et ça vient assez tôt dans les ateliers tels qu’on les a construits. Cela pose les bases de ce qu’on fait. Mais tout ce qu’ils vont bien vouloir partager avec nous est lié à l’identité et va se retrouver à la base de l’expo, du livre. C’est un projet mouvant qui dépend de ce qu’ils vont bien vouloir partager avec nous, de ce qui émerge. Et ce n’est pas nécessairement en rapport avec la migration ! On ne va pas poser des questions telles que « C’est quoi ton trajet ? » ou « C’est quoi, être migrant ? ». Le but n’est pas là. Ça, c’est un statut administratif que nous voulons dépasser. C’est en cela que nous voulons replacer l’enfant au centre : il n’est pas que migrant, pas que réfugié dans un centre, c’est une personne avec des rêves, des envies, etc. Et c’est ça qu’on aimerait mettre en avant.

Quand tu vis en permanence en collectivité comme au Petit château ou à Neder-over-Heembeek , tu es toujours entouré de plein de gens, de beaucoup de bruit… Les ateliers sont aussi des occasions pour eux de se retrouver dans un espace plus silencieux, de se concentrer sur eux-mêmes, sur leur personne… Au Petit château, j’essaye parfois de trouver un espace clos et de leur dire « On va prendre deux heures pour nous, sans bruits, sans interventions extérieures ». J’ai l’impression que ça leur fait du bien et que ça permet de débloquer certaines choses, même si pour certains cela prend du temps. — Ninon Mazeaud

- M. C. : Le processus est aussi important que le résultat.

- Comment trouvez-vous un équilibre entre le fait de leur donner un espace d’expression mais de ne pas les forcer à revenir sur un passé récent plutôt douloureux et des incertitudes sur l’avenir tout aussi problématiques ? J’imagine que s’ils veulent aborder ça, ils peuvent mais qu’il n’y a aucune obligation ?

M. C. : Non, en effet, il n’y a aucune obligation. On ne vient pas gratter du drame ! C’est même plutôt l’inverse : à notre petite échelle, on leur propose l’espace bienveillant dont parlait Ninon. On n’a pas non plus la prétention d’être psychologues. Il y a beaucoup de projets qui existent – et qui doivent exister, qui sont importants – qui ont cette dimension dramatique mais nous, on a envie d’apporter autre chose, quelque chose de plus léger (dans le bon sens du terme) !

Le réel et les outils de création

- Toujours dans le dossier de présentation, vous évoquez « la possibilité de se réinventer ». Cela implique-t-il une porte ouverte vers la fiction ? Peuvent-ils aussi s’imaginer, se projeter ?

- N. M. : On n’a pas trop abordé ça. Même si c’est une question très intéressante.

Personnellement, je fais quand même un peu appel à ça dans mes ateliers. On travaille pas mal sur la ville, sur Bruxelles et je leur demande par exemple parfois de partir d’un endroit de la ville qu’ils aiment particulièrement et d’en faire quelque chose d’encore plus utopique, d’imaginer l’endroit rêvé de la ville rêvée où ils voudraient s’installer. La notion d’espaces et d’espace à soi est très importante. Quand on est adolescent, notre chambre compte beaucoup. Même si pour eux c’est parfois un petit bout de mur à côté de la tête du lit dans un dortoir. Pouvoir y accrocher ses trucs à soi, ce n’est pas anodin : ça crée un espace personnel. J’ai l’impression qu’à partir de ça, on peut construire une fiction. Ayant peu de choses dans le présent, pourquoi pas inventer des choses qui ne sont pas encore présentes dans la réalité…

- M. C. : Le but, c’est qu’ils s’engagent dans les outils de création que sont le dessin, la photo, la vidéo et c’est donc aussi une manière de se réinventer, de raconter ce qu’ils ont envie de partager… Et, à partir de là, ce n’est plus notre point de vue en tant qu’artistes, avec notre projet, c’est eux, leur projet. Comment – à travers un miroir, un objectif ou un viseur d’appareil photo – ils voient la réalité puis peuvent l’imaginer, la réinventer…

- C’est peut-être en partie lié à tout ça mais, toujours dans le dossier, vous parlez du « processus d’émancipation ». Qu’est-ce que vos projets font bouger en eux, en quoi ça les fait grandir, évoluer ?

N. M. : Pour prendre un exemple concret – même si sans rapport immédiat avec notre projet Traces, commun à Marion et moi – il y a deux mamans d’enfants de mes stages qui maintenant sont inscrites à la bibliothèque et y vont tous les mercredis avec les enfants. Je pense que c’est vraiment lié au fait de les y avoir emmenées et d’avoir dédiabolisé le complexe de « Ce n’est pas pour moi », d’un lieu réservé aux mamans blanches avec des enfants blancs.

Dans nos projets, il y a cette idée de faire des visites de lieux culturels et autres. On ne sait pas exactement quel impact ça aura, mais je crois que découvrir de nouvelles choses, ça fait toujours son chemin à un moment donné.

À côté de ça, pendant la durée du projet, on s’est dit récemment qu’on aimerait qu’ils aient toujours un carnet et qu’ils le gardent. Parce que sinon, jusqu’ici, nous récupérons toujours la production de l’atelier (pour l’expo, pour le livre). C’est un peu une logique où eux produisent des choses et nous les gardons ! Du coup, en parallèle, ça serait bien qu’ils aient un carnet à eux qu’ils gardent en permanence, y compris pendant les moments où nous ne sommes pas là.

M. C. : Le processus d’émancipation, c’est précisément… un processus ! Il n’y a pas un jour où on est émancipé alors que la veille on ne l’était pas ! (rires) C’est un but à atteindre… Mais on est toutes les deux convaincues que l’art, la production artistique peut développer une valorisation personnelle, un sentiment de confiance, le fait de pouvoir s’exprimer librement – surtout dans un cadre où ce n’est pas la priorité. Tout ça, ça fait partie de ce processus. Ça peut venir de petites choses : visiter un endroit, être touché parce que sa production est exposée, etc. Mais ce processus se construit chez tout le monde, pas juste chez les migrants.

- C’est peut-être juste un peu plus précieux chez ces enfants-là que chez des enfants de familles aisées qui ont d’office poterie le mercredi et équitation le samedi…

M. C. : Oui.

- Une question de détail : vous travaillez avec des appareils argentiques jetables. Est-ce lié à l’idée de différencier ces photos-là des photos au smartphone du quotidien ? Ou est-ce plutôt pour jouer sur l’effet retard entre le moment de prise de la photo et le moment où, une fois développée et tirée, elle est visible ?

- M. C. : C’est un peu tout ça à la fois. C’est aussi lié au fait de pouvoir leur donner un appareil, aussi. ça fait un objet en plus dans leur « boîte à outils ». Ça permet aussi d’apprendre et de redécouvrir ce qu’est une photo. On a trop tendance à oublier qu’une photo, c’est de la lumière. On aurait pu utiliser des sténopés, ça aurait été encore plus parlant ! Puis, il y a effectivement cet effet retard…

- N. M. : Oui, la patience ! Ils sont très impatients et je trouve que de dire « Vous verrez le résultat la semaine prochaine », ça confère à l’image un côté magique qu’il n’y a pas avec l’immédiateté d’un smartphone.

- M. C. : Mais on s’est beaucoup posé la question. Le téléphone portable est intéressant parce que c’est un objet précieux pour eux, qu’ils ont tous parce que c’est l’outil de communication avec leur pays d’origine. C’est leur outil. Mais c’est intéressant de retourner le smartphone et de ne plus l’utiliser pour des selfies mais de regarder ce qu’il y a autour de soi, devant soi, de se réapproprier l’objet pour un autre usage.

- De toute façon, ce n’est pas l’un ou l’autre, vous ne leur confisquez pas les smartphones, j’imagine !

- M.C. et N. M. : Ben, non ! Bien sûr !

Au bout du processus, la présentation au public (exposition, livre)

- Pour revenir à la dynamique de l’atelier, il y a souvent, à propos de tous les ateliers artistiques, avec tous les publics, cette question de l’importance relative de ce qui se passe tout du long et du résultat final. Chez vous, les résultats – l’exposition et le livre pédagogique – sont fort mis en avant. Pouvez-vous parler de ces deux concrétisations ?

- M. C. : Il est très important qu’au bout du processus la présentation – tant l’expo que le livre – soit de qualité. Parce qu’ils le méritent, ils y ont droit. Pour nous, c’est aussi notre manière de leur rendre tout ce qu’ils nous ont donné : leur identité, leurs créations, leur production artistique.

- C’est aussi une manière de toucher un public, si on se rappelle ta première motivation par rapport aux peurs des habitants du quartier de Neder-over-Heembeek…

- M. C. : Oui, cela donne aussi une visibilité. Le livre permettra aussi de faire le point sur ce qui a marché et ce qui n’a pas marché et d’encourager les expériences proches à mettre en place par d’autres artistes. Ce projet est destiné à aller vers l’extérieur mais la partie « intérieure », dans les murs du centre, est au moins aussi importante. Les deux éléments se rejoignent, sont liés.

- N. M. : ça rejoint le processus d’émancipation. Si on arrive à présenter le travail dans différents lieux et qu’on peut dire aux participants « Vous pouvez venir tel jour à telle heure à tel endroit pour un vernissage », ça leur ouvre d’autres espaces, ça leur fait découvrir la ville où ils vont vivre. Mais après, bien sûr, c’est à eux de décider s’ils viennent ou pas.

- M. C. : Pour le public, ces deux réalisations finales reviennent à dire que derrière le mot « migrant » il y a aussi des enfants et que ça, c’est ce que ces enfants ont à nous dire.

La place du spectateur

- Quand vous montrez l’exposition, vous essayez aussi d’organiser un atelier d’autoportraits pour les visiteurs, pour ne pas laisser ceux-ci dans une position uniquement passive…

- M. C. : C’est très important au niveau de la médiation du projet. Ce qui traverse tout le projet, c’est l’idée de « faire », de participer, d’être acteur. On veut que la personne qui vient visiter l’expo puisse se mettre à la place de l’enfant qui a fait l’atelier, pas en tant que migrant (on ne lui demande pas de refaire son trajet) mais juste de se regarder dans le miroir et se dessiner. On a fait le test à la Maison de la création et on sent que ça produit un petit déplacement…

- N. M. : …une prise de conscience. Parce que l’exercice n’est pas facile. Il y a plein de gens qui nous ont dit que c’était dur. Dessiner un portrait c’est difficile, se regarder dans un miroir, ce n’est pas si facile… Du coup, les gens prennent conscience de tout le travail effectué par les jeunes. Que ce ne sont pas juste des « petits dessins » !

- M. C. : On tient à ce que l’exposition soit de qualité pour éviter ce regard qu’on pose sur des œuvres dès qu’elles sont produites par « des gens » : qu’il s’agit d’une production « sociale » (avec un sens assez péjoratif dans ce cas-là), pas une production « artistique ». On cherche à réconcilier les deux.

- Ninon, tu racontais que des gens qui avaient étudié au Beaux-Arts avec toi et que tu recroisais, te disaient « Ah, tu es dans le social... » ou « dans le militant », sous-entendu « Tu n’es plus vraiment une artiste » ! — Philippe Delvosalle

- N. M. : En effet.

- Ninon, par rapport à la place du livre dans votre projet, est-ce que c’est lié à tes études de reliure, etc. ? Et, si ici il y a un financement et un budget pour imprimer ce futur livre, comment t’es-tu débrouillée dans des contextes où il n’y avait pas de budget ? N’y avait-il pas de livre ? Ou as-tu dû trouver dans la débrouille des solutions bon marché ?

- N. M. : Mmm… J’en ai quand même fait un mais il m’a fallu trouver pas mal de solutions. Il est imprimé en noir et blanc sur du papier recyclé. J’ai dû aussi faire une grande sélection dans les dessins au niveau quantitatif. Il n’y avait vraiment pas moyen de tout mettre. Mais c’était quand même important pour moi qu’il y ait un objet.

Et, oui, c’est très en lien avec mes questionnements artistiques. Je crois que le livre a un peu le pouvoir de réunir les gens autour de lui (et parfois de réunir différents travaux dans un même objet). Chez les enfants qui découvrent la lecture, c’est une manière de s’évader. À cause de la barrière de la langue, ce sont des enfants auxquels on lit peu d’histoires. Moi, petite, quand on me lisait des histoires, ça me permettait de sortir complètement de la réalité. Récemment avec les enfants de mes ateliers, les histoires ont pris de plus en plus d’importance. On est partis d’une certaine indifférence et incompréhension pour en arriver à une vraie adhésion et un vrai enthousiasme.

Faire un livre, ça peut aussi être l’occasion de désacraliser l’objet : de montrer qu’on peut l’ouvrir, le toucher, etc., ça m’a presque plu de le faire sans budget parce que cela m’a forcé à trouver des solutions. Je l’ai relié chez moi à la main, tard le soir. Mais j’avoue que je me suis quand même engagée à refaire un livre un rien plus classique et moins « fanzine » si un jour j’avais un peu de budget à ma disposition…

Entretien et retranscription : Philippe Delvosalle

(juin 2019)

exposition Picture, Madame, Picture - Fragments d'identités

Rencontre entre Ninon Mazeaud, Marion Colard et un groupe de jeunes du centre Fedasil de Neder-over-Heembeek.

Du jeudi 30 janvier au samedi 7 mars 2020

PointCulture Bruxelles

Rue Royale 145

1000 Bruxelles

!! entrée par le boulevard Bischoffsheim