Alzheimer et cinéma : « Un beau matin » de Mia Hansen-Løve

Sommaire

C’est un deuil étrange que celui d’une personne encore vivante. — Mia Hansen-Løve

Un Beau matin

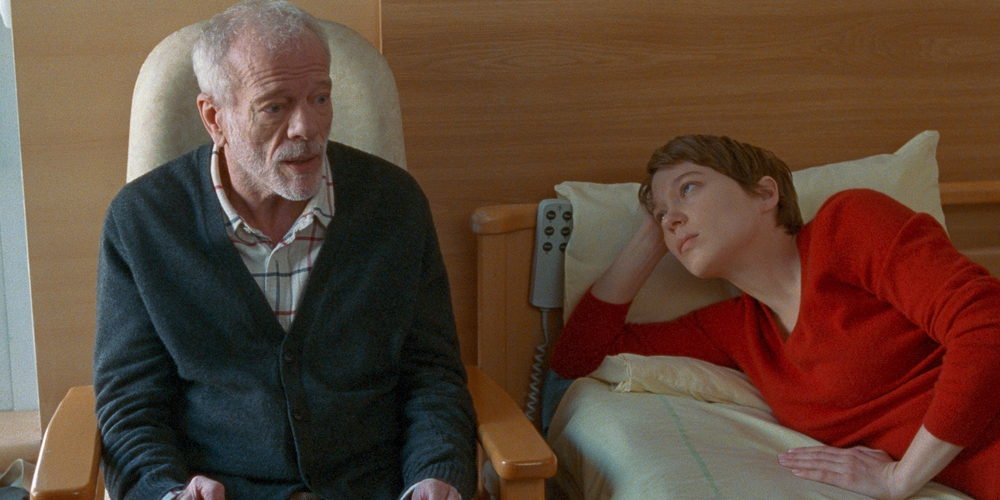

Sujet trivial, la sénilité peut sembler étrangère à l’univers de Mia Hansen-Løve, cinéaste que l’on a connu davantage préoccupée par des problématiques touchant à l’art, à la philosophie et aux relations amoureuses. Mais ce qui peut passer pour être le symptôme d’un idéalisme inapproprié au regard d’un ordinaire assombri par la maladie, montre aussi très concrètement où la réalisatrice se situe face aux événements personnels sur lesquels se fonde son écriture. De fait, il y a beaucoup d’elle dans le personnage de Sandra (Lea Seydoux), interprète vivant à Paris, maman d’une fillette qu’elle élève seule. Il y a beaucoup d’elle aussi dans le regard que ce personnage porte sur le déclin de son père (Pascal Greggory).

Veine privilégiée par la réalisatrice de Bergman island, le récit d'introspection rejoint presque le documentaire en ce qui concerne le vécu d’un Alzheimer. La ligne assez simple qui consiste à suivre Sandra dans son quotidien permet à la réalisatrice d’adopter une focale relativement large. L'intrigue fait droit à tout ce qui est extérieur à la maladie. Du reste, c'est un hors-champs trompeur. En effet, tout ce qui éloigne la jeune femme du sujet paternel la renvoie brutalement à lui : une rencontre amoureuse, la part essentielle que cet événement va prendre dans sa vie, le rôle non moins négligeable endossé par ses proches, son travail, sa fille et les jours qui s’enchainent avec leur lot de soucis matériels : tout rappelle à la jeune femme un adieu qui s'étire jusqu'à l'absurde.

Dans cette mise en scène d’un certain train de vie parisien, une attention particulière est dévolue aux espaces intérieurs. Au regard muet et préoccupé que Sandra promène sur Paris, le film doit son ancrage dans la réalité sociale, celle-ci faisant corps avec l'image. C’est l’appartement qu’il faut vider au plus vite parce que celui qui s’en va n’en est pas propriétaire, c’est l’aspect vieillot du bureau d’un chercheur scientifique, c’est le studio de Sandra dont les dimensions modestes s’accommodent mal de sa position sociale relativement élevée. Ce tableau furtivement évocateur de l’immobilier parisien s’aggrave du cas particulier des lieux de placement pour les personnes âgées : hôpital, EHPAD, chambres et salles communes. Ces endroits sans intimité sont eux aussi montrés sans colère, au-travers d’une résignation palpable qui n’efface pas encore tout à fait leur caractère désolé, tristement inadéquat.

En calant son regard sur celui de Sandra, Mia Hansen-Løve raconte bien davantage que le déroulé brutal d’un exil conjugué au deuil que mène simultanément l’entourage. Elle remet pour ainsi dire Alzheimer à sa place. Elle le cerne de vie montrant qu’il n’est pas nécessaire ni même souhaitable pour le film de redoubler, avec tout ce que cette opération suppose de fantasme, les mécanismes supposément à l’œuvre dans le cerveau du malade.

En laissant ce dernier à ses contours flous et tremblants, la cinéaste en fait un personnage à part entière, c’est-à-dire une énigme. Sans se hasarder à pénétrer son psychisme, son intériorité, elle tente par l’entremise de Sandra de jeter des ponts de parole et d'écoute. Les conversations entre le père et la fille, les phrases lancées à l'aveugle qui ne reçoivent en retour que des réponses évasives, ouvertes, poétiques, figurent parmi les plus beaux moments du film. Parce que désormais l’homme s’exprime de façon illogique, ce sont des incertitudes que récolte Sandra, un discours interprétable à l’infini, douloureux car animé d’une force involontaire qui, plutôt que de lui substituer des images, donne forme à l’absence.

Il n’y a pas un regard particulier sur le déclin mental. Le père change, mais pas le regard sur lui. La relation évolue, mais pas la façon dont cette relation se donne à voir. C’est un processus que Mia Hansen-Løve inscrit dans une continuité : jusqu’au bout, le père et la fille empruntent ensemble les mêmes chemins que ceux qu’ils ont toujours empruntés, chemins que le malade, professeur de philosophie, mélomane et père aimant, a lui-même contribué à tracer.

Un beau matin - Mia Hansen-Løve

France - 2022 - 1h52

Crédit photo et distributeur : Cherry Pickers

Sortie en salles en Belgique 19/10:22

Alzheimer au cinéma

Le film de Mia Hansen-Løve décrit les effets d’une démence causée par une maladie neuro-dégénérative sur un personnage qui est le double de son propre père, Ole Hansen Løve, autrefois professeur de philosophie.

D’autres films récents se sont attachés à décrire les effets de cette maladie plus spécifiquement sur des intellectuels.

Still Alice - Wash Westmoreland et Richard Glazer, (2014)

Ce film suit la trajectoire d’une femme, brillante linguiste, (Julianne Moore) qui, la cinquantaine venue, apprend qu’elle souffre d’un Alzheimer précoce. En se faisant le relai de ses paniques, de ses moments de flottement, la caméra s’attache avant tout à suivre un effort, une tentative désespérée pour garder le cap. Façon de ne pas transiger sur la dignité d’une personne qui, quoique très entourée et très aimée, se retrouve inexorablement seule dans le combat qu'elle entend mener contre la perte de ses facultés intellectuelles. Il est notable que l’époque envisagée par la film soit aux prémices de la maladie, ce qui permet de mettre en évidence l’héroïque combativité d’Alice.

Supernova - Harry Macqueen (2021)

Interprétés par Colin Firth et Stanley Tucci, Supernova appréhende la problématique de la démence à travers la relation fusionnelle qu’entretiennent Tusker et Sam. Tusker, l’écrivain est atteint de démence précoce. Le périple que le binôme entreprend sur les chemins bucoliques d’Angleterre fait littéralement office de dernier voyage pour l’intéressé. En laissant derrière lui sa médicamentation, qu’il juge prescrite en vain, le malade renseigne d’ores et déjà sur ses intentions : il a planifié son suicide. C’est sans présumer du bagage intellectuel de son personnage que le spectateur est invité à appréhender une problématique devant laquelle, semble-t-il, nous sommes finalement tous égaux, prédispositions génétiques mises à part. En ce sens, le film d’Harry Macqueen exhale malgré lui quelques relents de supériorité bourgeoise qui dénotent avec l’universalité de la cause dont il entend se faire le porte-voix. (Simon Delwart)

Une vie démente - Ann Sirot et Raphaël Balboni (2020)

Est-il possible de prendre le contrepied des idées accablantes qui naissent dans l’entourage d’un Alzheimer ? En suivant avec lucidité l’inexorable déclin mental de Suzanne, c’est la question que se posent Ann Sirot et Raphaël Balboni au travers de Suzanne (Jo Deseure), directrice d’un centre d’art à Bruxelles. Suzanne la première semble plaider pour une lecture comique de son état, là où son fils n’y voit que tragédie. L'inattendu – voire un certain malaise – surgit, dans le film, du contraste entre la dureté du propos et un traitement qui prend un tour résolument esthétique. D'ailleurs, Suzanne, pour qui les œuvres signifiaient tant, ne perd pas vraiment ce regard-là. Quoique ses goûts aient changé, régressé diront les mauvaises langues, elle reste à l'affût de toute beauté. Peut-être alors peut-on considérer que l’esthétisation dont le film fait montre, il est vrai, parfois un peu à outrance, se tient comme garante de ce qui, dans l'esprit de la "malade", demeure un signe évident de sa grande vitalité.

The Father - Florian Zeller (2020)

Épouser le chaos intérieur d’un vieil homme (Anthony Hopkins) souffrant d’un Alzheimer, telle est l’intention probablement louable qui s’exprime tout au long de ce récit en forme de huis-clos. Loin de s’en tenir à ce point de vue unique, le dispositif s’ouvre à un second regard, celui de la fille du vieil homme. Du reste, cette femme interprétée par deux actrices (Olivia Colman et Olivia Williams), présentée à différents âges de sa vie, est peut-être le fruit de l’imagination du malade. Le film montre cette femme à l’identité vacillante encore plus déboussolée que son père. Son regard tantôt éploré, tantôt agacé, tantôt raisonnable et puis paniqué reflète assez fidèlement les sentiments mêlés qui naissent dans l’entourage d’une personne sénile. Dans la mise en scène de ce face à face entre son père et elle un doute surgit : qui regarde qui ? qui imagine quoi ? Dès lors, si le propos est de figurer un Alzheimer par les moyens de la fiction, le résultat manque de tenue autant que de cohérence. C’est une vision qui ne fait pas non plus grand cas de ses personnages en préférant s’appesantir sur leur déchéance… Pour un dispositif moins frileux et surtout moins contradictoire quant à sa prétention à revisiter la psyché délirante d’un vieil homme, mieux vaut se tourner vers le très beau film de Charlie Kauffman Je veux juste en finir (I’m Thinking of Ending Things, 2020) qui, quoiqu’étranger à la problématique d’Alzheimer, invente une mise en scène propre à évoquer l’accablante euphorie d’un cerveau captif des images du passé.

Texte : Catherine De Poortere

Cet article fait partie du dossier Sorties ciné et festivals.

Dans le même dossier :