« The Act of Killing » de Joshua Oppenheimer

Sommaire

La formule « Inspiré d’une histoire vraie » se retourne comme un gant. Efficace, on voit bien le trouble qu'elle jette sur les actualités et sur la critique, les enjeux qu'elle déplace. L'inverser, c'est dire que le cinéma devient le modèle, qu'il provoque l'événement ou, dans une moindre mesure, le conditionne.

En suivant cette généalogie douteuse, Joshua Oppenheimer traite d'un fait d’histoire peu connu : le massacre indonésien. Du demi-million de personnes sacrifiées, parmi lesquelles, en premier lieu, des communistes et des Chinois, on ne sait pas grand-chose, si ce n’est que le coup d’envoi a été lancé par Suharto en 1965. Les coupables, donneurs d’ordre et exécutants, n’ont pas été inquiétés et ce, malgré le relatif tournant démocratique amorcé dans ce pays depuis plus de vingt ans. L’impunité est donc le sujet de The Act of Killing, aux commandes duquel figure un cinéphile pervers : Anwar Congo, élégant vieillard, tortionnaire, citoyen comblé. En lui offrant un dispositif répondant à ses vœux, Joshua Oppenheimer pousse à l’extrême, et met à l’épreuve, les moyens et les pouvoirs du documentaire.

Sur fond de ciel rose, musique suave, des jeunes femmes en paillettes s’alanguissent près d’un poisson géant. Ainsi rêve le bourreau. Vient ensuite un souvenir. Dans une pièce mal éclairée, on procède à un interrogatoire. Séance de torture, ambiance film noir américain. Rêves, reconstitutions du passé révèlent d’un imaginaire kitsch. En soi, cela n’a rien de scandaleux. Le cinéma de genre use quelquefois de la juxtaposition du mièvre et du gore pour aiguillonner le sentiment d’horreur. Les théories ayant trait à ce qu’on nomme depuis Hannah Arendt la banalité du mal pointent également de ces écarts qui renforcent l’incompréhensible. Une main caresse l’aile d’un oiseau, l’autre tue des hommes par milliers.

Cruauté, sadisme ? Folie du système, aliénation ? En s'interrogeant face caméra, Anwar Congo ne vise qu'à semer la confusion. La vétille est sa façon d’épuiser le réel, de disqualifier les valeurs, de se composer une sincérité pavoisée d’amalgames, le plus grossier étant de rabattre le cinéma sur la propagande. Aussi, en s’en remettant à lui, Joshua Oppenheimer offusque l’idée qu’un documentaire puisse rétablir une certaine dose de morale et de vérité dans ce qu’il raconte. On se justifie beaucoup dans The Act of Killing, on dirait presque qu’on ne fait que cela. Sans doute incombe-t-il au spectateur d’interpréter ces propos comme étant l’expression d’un malaise refoulé, voire d’un appel au pardon (un des rêves d’Anwar Congo semble d’ailleurs le suggérer). Il n’empêche, dans la bouche du tortionnaire, les mots s’empoissent. On sort du cadre rassurant des causes (psychologiques, économiques, historiques) pour s’embourber dans l’absurde, le macabre et le grotesque.

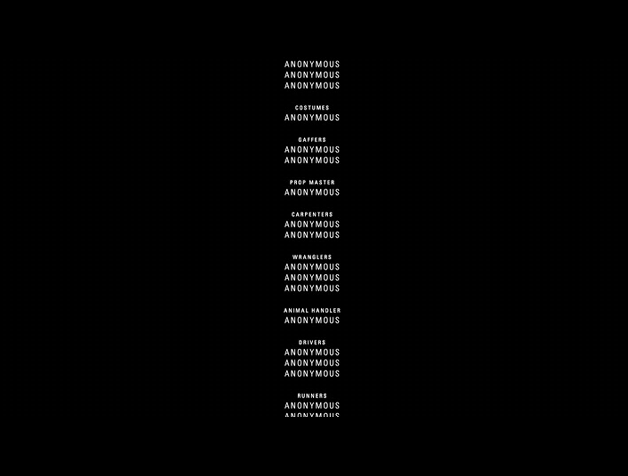

En cherchant des antécédants à The Act of Killing dans l’histoire du documentaire, on constate que les parallèles tournent vite court. En effet, la position dominante du tortionnaire rend la comparaison avec S21 de Rithy Panh ou Amin Dada de Barbet Schroeder très discutable. Le sens de la visibilité n’est pas le même selon que le bourreau figure à l’image en vainqueur ou en vaincu. Le dispositif de The Act of Killing ne laisse aucune place aux victimes, celles-ci ne pouvant absolument pas prendre le risque de témoigner. Fait attesté au générique par le déroulement d'une glaçante liste d’anonymes. Sans nom, sans voix, pour l'heure ceux-ci n'ont droit de mémoire qu’au travers des bourreaux.

En coulisses, le rôle joué par Joshua Oppenheimer n'est pas plus facile à assumer. Par exemple, comment peut-il se dire étranger à la question indonésienne et taire l’implication des Américains dans le massacre de 1965 ? Comment se sont réglés ses rapports avec les tortionnaires – coréalisateurs du film – pendant les deux années de tournage ? Quelle complicité, quel degré de manipulation ? « Le plus grand défi du montage a été de naviguer en permanence entre la répulsion et l’empathie. Il fallait que les spectateurs comprennent parfaitement les implications morales de ce que ces hommes avaient commis et qu’ils ne les considèrent pas comme des monstres. » Tels sont les mots de Joshua Oppenheimer. Jamais, doit-on ajouter, un documentaire n’aura eu autant besoin d’être accompagné. Ceci afin que ses intentions soient correctement comprises. Car l’argument selon lequel il s’agit de pénétrer l’imaginaire des bourreaux aboutit à un constat sans issue. Les images ne sauvent pas. Ni les victimes, ni les bourreaux. La déception se peint sur le visage d’Anwar Congo. Au terme du film, il a pris cinq ans, fait évoluer son personnage. Il se dit satisfait du résultat. Cette aporie n’en est pas une pour Joshua Oppenheimer qui trouve dans la mécanique du cinéma son remède. Redoubler l’acte de distanciation des bourreaux par leur propre médium, le cinéma, aurait un effet miroir propre à activer le travail de la conscience. À voir Anwar Congo pris de nausées, on pense au traitement que reçoit le « héros » d’Orange Mécanique : réduit à l’impuissance, le spectacle de sa propre violence le révulse. C’est dire que, du bourreau au spectateur en passant par le cinéaste, personne ne peut adhérer à l'image. Il faut en descendre tous les degrés pour qu'un procès s'effectue : c'est beaucoup demander au spectateur que de parcourir cet enfer sans espoir de parvenir à une clôture du sujet.

Catherine De Poortere

Agenda des projections

Cinéma Nova (Bruxelles)

dans le cadre du cycle « À la folie »

Samedi 26 septembre 2020 à 20h

Dimanche 25 octobre à 21h30

Cet article fait partie du dossier Sorties ciné et festivals.

Dans le même dossier :